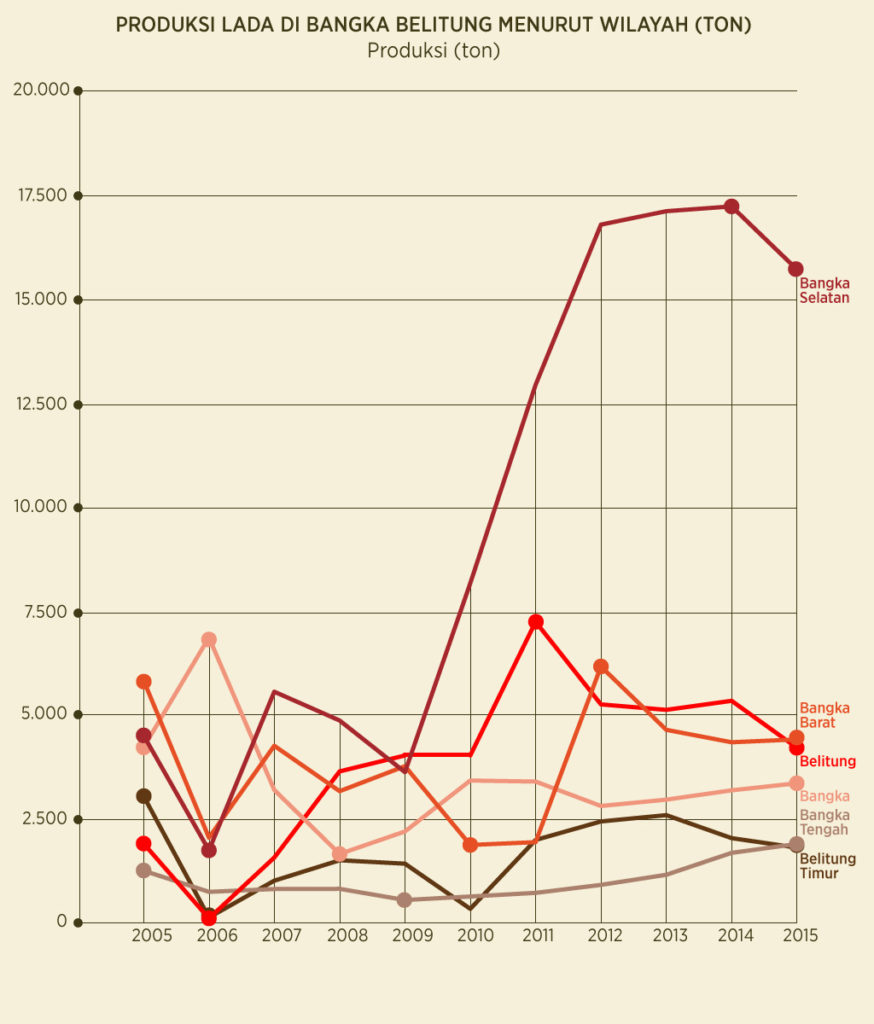

Selain timah, Bangka Belitung dikenal sebagai penghasil lada nasional. Tiap tahun provinsi ini menghasilkan tak kurang dari 30.000 ton lada putih dan menyumbang 40 persen produksi nasional. Sentranya di Bangka Selatan, penghasil dua pertiga lada Bangka Belitung, mayoritas dari kebun-kebun rakyat yang melibatkan sekitar 57.000 keluarga petani.

Lada yang ditanam di Bangka Belitung diperkirakan berasal dari Lampung melalui Sumatera Selatan pada masa awal kedatangan Belanda, 300-400 tahun lalu. Hal ini terindikasi dari varietas tanaman lada yang berkembang di provinsi ini dengan nama Lampung Daun Lebar (LDL), Lampung Daun Kecil (LDK), dan Jambi.

Pengembangan lada ke wilayah ini didorong upaya Pemerintah Belanda menguasai perdagangan rempah-rempah dunia dan didukung oleh petani keturunan Tionghoa yang sebelumnya bekerja sebagai buruh di pertambangan timah. Dalam dunia rempah-rempah, lada dikenal dengan sebutan ”The King of Spice” karena menjadi komoditas utama yang diperdagangan antarnegara sejak zaman Romawi Kuno.

Awalnya lada, atau sahang dalam bahasa local, ditanam di Kecamatan Muntok dan Jebus di Kabupaten Bangka Barat, kemudian menyebar ke arah barat, yakni Dalil dan Petaling di Kabupaten Bangka. Akibat serangan penyakit kuning dan penurunan kesuburan tanah, Muntok dan Jebus tidak dikenal lagi sebagai sentra lada. Sentra lada kemudian bergeser ke wilayah tengah dan selatan Pulau Bangka, yakni Kecamatan Payung dan Toboali di Kabupaten Bangka Selatan.

Meski demikian, Muntok tetap dikenal di pasar internasional sebagai nama lada putih dari Bangka Belitung dengan nama ”Muntok White Pepper”. Nama muntok digunakan karena seluruh ekspor di Bangka dahulu selalu dikapalkan melalui Pelabuhan Muntok.

Gudang lada di Bangka.

Awal perkebunan

Kebun lada pertama di Bangka diusahakan oleh orang-orang Tionghoa yang ditanam berdekatan dengan kawasan pertambangan timah. Mereka sehari-hari bekerja di tambang timah dan pada waktu senggang menanam dan merawat tanaman ladanya. Karena dinilai menguntungkan dan memberikan manfaat secara ekonomi, selanjutnya orang-orang Tionghoa secara intensif membudidayakan lada di dekat tempat tinggal mereka.

Mereka memberikan pupuk kandang dan pupuk hijau pada tanaman ladanya sehingga produksinya pun tinggi. Selain itu, mereka juga mempekerjakan kuli-kuli tambang yang kurang cakap bekerja di tambang timah untuk merawat kebun-kebun lada.

Pada awal abad ke-20, petani pribumi Melayu mulai tertarik menanam lada. Hal itu tak bisa lepas dari mudahnya mengurus tanaman lada dan cocok diintegrasikan dengan tanaman ladang serta komoditas itu lebih mudah dijual dengan harga tinggi. Selain itu, Pemerintah Hindia Belanda memberikan kemudahan kepada warga pribumi untuk menanam lada sehingga lada menjadi tanaman yang disukai pribumi.

Kemudahan itu berupa pemberian intensif bagi pribumi dan tidak perlu izin menanam lada seperti yang dikenakan kepada orang Tionghoa. Selain itu, Pemerintah Hindia Belanda hanya mengenakan syarat agar lokasi kebun harus paling sedikit berjarak 1,5 kilometer dari tambang timah dan pekebun lada tidak dikenai pajak penanaman lada. Pajak hanya dipungut oleh penguasa lokal 1 persen dari penjualan.

Kebijakan itu dimaksudkan untuk mencegah orang-orang Tionghoa yang bekerja di tambang timah ikut-ikutan menanam lada atau menjadi pekerja kebun. Orang-orang Tionghoa yang terkenal ulet dan sulit diperoleh itu tenaganya sangat dibutuhkan untuk menggali bijih timah di tambang-tambang.

Selanjutnya, petani pribumi menanam lada dalam skala perkebunan besar dengan menggunakan tenaga kerja upahan. Kebun-kebun lada pun arealnya semakin luas dan berkembang hampir di seluruh wilayah di Pulau Bangka. Kemudian, lada disebarluaskan ke Pulau Belitung dan Manggar yang tercatat sebagai daerah pertama yang menanam lada.

Tahun 1920-an, perkebunan lada di Bangka dan Belitung mencapai masa keemasannya. Tahun 1926, misalnya, jumlah tanaman lada mencapai 7 juta pohon. Setahun kemudian bertambah menjadi 9 juta pohon dan berkembang hampir tiga kali lipat menjadi 20 juta pohon pada 1931. Alhasil, ekspor lada dari Banga Belitung pada tahun 1931 pun tercatat lebih dari 12.000 ton, sementara ekspor lada Hindia Belanda kala itu 14.000 ton.

Tidak mengherankan di era 1930-an, ekspor lada dari Bangka mendominasi ekspor lada Hindia Belanda. Hindia Belanda pun berkibar menjadi negara pengekspor lada nomor satu di dunia, khususnya setelah penanaman intensif di Pulau Bangka dan Lampung. Hampir sepertiga ekspor lada Hindia Belanda dipasok ke Amerika. Sementara Singapura pasar terbesar kedua dengan volume hampir 25 persen, disusul Jerman 17 persen dan Belanda 11 persen. Sebanyak 65 persen ekspor lada Hindia Belanda itu berasal dari Bangka.

Seiring dengan memburuknya perekonomian dunia dan terjadi Perang Dunia II, kejayaan lada provinsi itu berangsur surut. Bahkan, di masa penjajahan Jepang (1942-1945), perkebunan lada pun hancur dan tak terurus. Saat itu, tanaman lada di Bangka hanya tersisa 100.000 pohon atau hanya 0,5 persen dibandingkan dengan masa keemasannya yang mencapai 20 juta pohon.

Petani memilih tangkai tanaman lada yang akan digunakan untuk pembibitan dengan cara setek di salah satu kebun lada yang berada di Desa Namang, Kecamatan Namang, Bangka Tengah, Bangka Belitung.

Setelah Perang Dunia II usai dan Indonesia meraih kemerdekaan, perkebunan lada Banga Belitung kembali digalakkan dan terus meluas hingga tahun 1980-an. Tahun 1970-an diperkirakan terdapat 6.100 hektar lahan yang ditanami lada, areal itu makin bertambah menjadi 23.000 hektar atau 46 juta pohon tahun 1985. Hal itu terjadi setelah pemerintah menempuh kebijakan intensifikasi lada di Bangka tahun 1974-1976. Penyuluhan pertanian pun tidak kecil peranannya dalam mempertahankan eksistensi produksi lada Bangka.

Tahun 1980-an, lada Bangka kembali mencapai masa kejayaannya saat harga lada Rp 12.000 per kg. Ekspor lada dari Banga Belitung tahun 1985 pun mencapai 11.000 ton, senilai 36 juta dollar AS atau mendekati masa keemasannya tahun 1930-an. Banyak masyarakat Bangka mendadak kaya dari usaha lada. Mereka berlomba-lomba membeli barang-barang mewah, mulai dari perangkat rumah tangga hingga elektronik. Barang-barang mewah itu pun akhirnya jadi pajangan karena desanya belum berlistrik. Bahkan, banyak anak muda yang hanya memakai sepeda motor baru untuk tiga bulan dan selanjutnya dijual murah karena bosan.

Ketika harga lada kembali anjlok tahun 1990-an dan sempat menyentuh harga terendah Rp 4.000 per kg, petani lalu beramai-ramai meninggalkan kebun-kebun lada, membuat ribuan tanaman lada terbengkalai dan menjadi semak belukar. Jika tahun 1980-an masih tercatat terdapat 47.439 hektar tanaman lada, menjelang akhir 1992 tinggal tersisa kurang dari separuhnya.

Harga lada kembali membaik pada 1995 dan menyentuh harga tertingginya, Rp 60.000 per kg, tahun 1998. Lada kembali menjadi tumpuan hidup sebagian masyarakat Bangka. Petani pun kembali memperluas kebun ladanya. Tahun 1999, luas kebun lada di Bangka Belitung sekitar 49.000 hektar dan menghasilkan 30.000 ton lada putih.

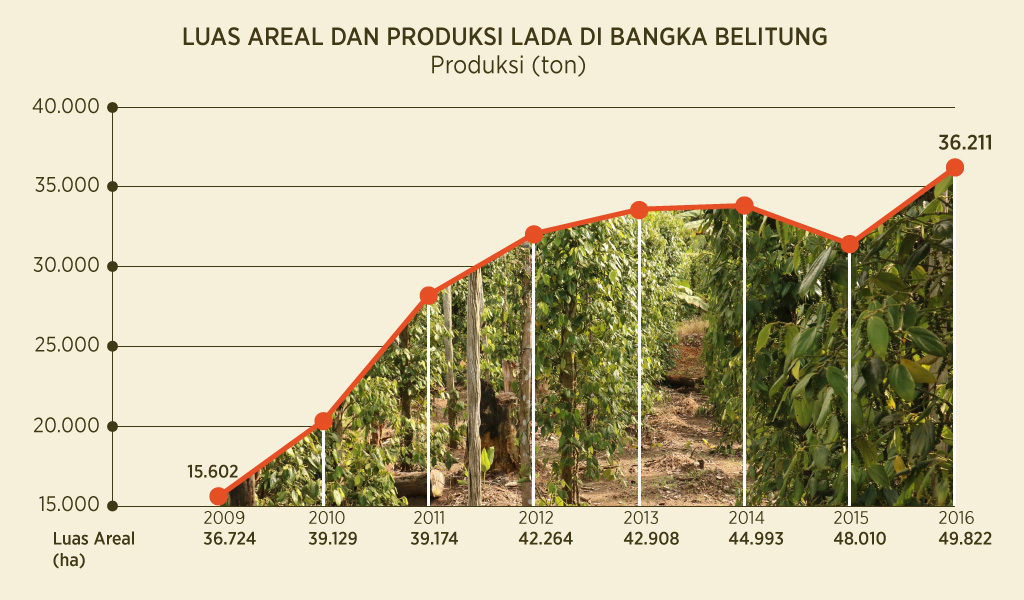

Kini, luas lada di Bangka Belitung mencapai 48.011 hektar, sementara luas perkebunan lada di seluruh Tanah Air mencapai 168.000. Artinya, tak kurang dari 28 persen areal lada di Indonesia diusahakan di Bangka Belitung. Kontribusi lada itu bisa jadi terus bertambah melihat potensi areal yang bisa ditanami lada di provinsi ini mencapai 237.500 hektar atau 14,8 persen dari luas daratan Bangka Belitung.

Dengan produksi 31.408 ton dan produktivitas 1,26 ton per hektar pada tahun 2016, Bangka Belitung tercatat sebagai penghasil lada terbesar nasional. Sepertiga produksinya diekspor ke negara-negara seperti Amerika Serikat, Belanda, Perancis, Jerman, Jepang, China, dan Singapura. Saat ini di tingkat petani harga lada mencapai Rp 107.000 per kg, sementara di tingkat internasional harga Muntok White Pepper mencapai 8,2 dollar AS per kg.

Kendala

Lada di Bangka Belitung sebagian besar dihasilkan dari lima varietas lada yang banyak dibudidayakan petani, yaitu Lampung Daun Lebar (LDL), Lampung Daun Kecil (LDK), Chunuk, Merapin, dan Jambi. Selain kelima varietas itu, petani lada kini juga menanam varietas unggul yang dilepas pemerintah, yakni Petaling 1, Petaling 2, Natar 1, Natar 2, dan Bengkayang.

Meski harga lada terbilang tinggi, perluasan kebun lada di Bangka Belitung berjalan lambat. Kendalanya adalah tingginya biaya investasi lada, seperti penggunaan tiang panjat mati untuk merambatkan tanaman lada yang mencapai 2.000 batang per hektar senilai Rp 50 juta. Tiang itu harus sering diganti karena masa pakainya hanya 3 tahun akibat lapuk. Padahal, jika menggunakan tiang panjat hidup berupa pohon yang mampu hidup kembali setelah ditebang, itu bisa menghemat biaya produksi.

Faktor lainnya adalah penggunaan bibit lada. Selama ini petani lada menggunakan setek bibit 7 ruas, padahal jika mengunakan bibit 1 ruas, biaya bibitnya bisa lebih murah. Selain itu, perluasan lahan perkebunan sawit turut menghambat perluasan lahan lada. Menurut catatan Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan Provinsi Bangka Belitung, luas areal sawit bertambah rata-rata 10 persen, sementara areal lada hanya bertambah 4 persen per tahun.

Sektor pertanian bisa menjadi penggerak utama ekonomi masyarakat Bangka Belitung sejak langkanya timah di provinsi ini. Masyarakat yang tadinya berpaling ke timah diharapkan kembali menekuni pertanian dengan kebun-kebun lada sebagai andalannya. Harapan itu sepertinya bakal terwujud melihat keinginan Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Djohan yang bertekad mengembalikan kejayaan lada di provinsi itu dan menjadikan Bangka Belitung sebagai ”Provinsi Lada”. Satu langkah yang dilakukan Erzaldi adalah membagikan jutaan bibit unggul lada kepada petani dalam rangka meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan warga di negeri serumpun sebalai itu. (DWI ERIANTO/LITBANG KOMPAS)