Sejarah pengembangan lada (Piper nigrum) erat dengan situasi pasar rempah dunia. Pasang surut harga berulang mengikuti hukum penawaran dan permintaan. Namun, ekspor produk rempah Indonesia dianggap prospektif, sejalan dengan tren impor dunia yang positif.

Lonjakan harga lada pada kurun 2015-2016, yakni Rp 90.000-Rp 150.000 per kg, disambut petani dengan gembira. Kebun-kebun baru bermunculan. Jarak antartanaman di sebagian kebun semakin rapat. Di daerah sentra, seperti Bangka Belitung dan Sumatera Selatan, petani memperluas atau mengintensifkan kebunnya.

Termotivasi mendongkrak hasil panen lada, hampir setiap hari Ansori (47) menyambangi kebunnya di Desa Surabaya, Kecamatan Banding Agung, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan, Sumatera Selatan. ”Tadi habis menyemprot rumput liar,” ujarnya pada Kamis sore pertengahan Maret 2017.

Tahun lalu, Ansori memanen dan menjual sekitar 1 ton lada kering dari 3.000 pohon miliknya ketika harganya Rp 90.000 per kg. Petani lain memperoleh pendapatan lebih tinggi karena menjual hasil panen ketika harga lebih dari Rp 100.000 per kg.

Wilayah di sekitaran Danau Ranau, sentra lada di Sumatera Selatan, seperti diguyur rupiah pada panen dua tahun terakhir. Dengan produksi 3.763 ton, nilai ekonomi lada OKU Selatan ditaksir lebih dari Rp 188 miliar tahun lalu. Mobil dan sepeda motor baru berseliweran. Tak sedikit petani yang berangkat umrah, membangun rumah, atau membeli tanah untuk memperluas kebun.

Sukacita juga tergambar di wajah-wajah petani lada di Provinsi Bangka Belitung. Harga tinggi mendorong petani menumpangsari kebun karet dengan lada atau menggantikan karet dengan lada. Mereka mengintensifkan tanaman dengan menanam bibit lada unggul, menyiangi rumput liar, dan merawat tanaman hingga masa panen tiba.

Kebun lada di Pulau Bangka.

Akan tetapi, situasi berubah drastis ketika musim panen tahun ini tiba. Pada awal Juli 2017, harga lada putih di tingkat petani di Pulau Bangka, misalnya, turun dari Rp 100.000 per kg menjadi Rp 70.000-Rp 75.000 per kg. Sementara di OKU Selatan harga lada hitam di tingkat petani anjlok hingga Rp 45.000 per kg. Selain harga, petani memperkirakan hasil panen juga turun karena faktor cuaca dan serangan hama penyakit.

Kepala Sekretariat Badan Pengelolaan Pengembangan dan Pemasaran Lada (BP3L) Bangka Belitung Zafrizal serta peneliti lada dari Universitas Bangka Belitung, Yudi Sapta Pranoto, menyatakan, penurunan harga terjadi karena produsen lada dunia umumnya sedang panen raya. Petani Vietnam bahkan sudah terlebih dahulu panen dan menjual dengan harga murah.

Fluktuasi

Pasang surut harga segera diikuti pertambahan atau pengurangan luas areal tanam. Pasril Wahid dalam Monograf Tanaman Lada menyebutkan, Perang Dunia II menghancurkan lada Indonesia, penyuplai mayoritas kebutuhan lada dunia. Kelangkaan pasokan mengdongkrak harga lada pada posisi tertinggi, yakni 2,16 dollar AS per pound (lbs), pada tahun 1953.

Mary F Somers dalam Timah Bangka dan Lada Mentok mengutip catatan WK Huitema tahun 1932, lada adalah landasan yang penuhi risiko, melihat fluktuasi harga yang besar tahun-tahun belakangan.

Menurut Pasril, tingginya harga pasca-Perang Dunia II mendorong Indonesia merehabilitasi lada. Demikian pula India. Lalu muncul Brasil sebagai wilayah penghasil baru. Upaya-upaya pengembangan baru ini dianggap berlebihan sehingga pasar kelebihan produksi lada.

Mekanisme pasar terus berlangsung sehingga harga naik turun. Pengembangan lada terhambat ketika harga turun, lalu berkembang lagi ketika harganya naik. Fluktuasi harga berulang setiap 8-10 tahun. Situasi ini mendorong negara penghasil lada utama, yakni India, Indonesia, Brasil, dan Malaysia, mendirikan organisasi perladaan dunia tahun 1968.

Akan tetapi, tujuan menstabilkan harga tak tercapai. Setelah anjlok tahun 1966-1967, harga lada naik lagi tahun 1970-1971, lalu turun lagi tahun 1973-1974. Situasi turunnya harga terulang tahun 1990-1991, lalu naik tahun 1993, dan mencapai puncaknya tahun 1995-1996, yakni Rp 10.000 per kg lada putih. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga tahun 1990, yakni Rp 1.500 per kg.

Dede Kusuma Edi Idris dan N Haryanto dalam Prosiding Seminar Rempah (2007) menyebutkan, produksi lada dunia tumbuh 11 persen selama kurun 6 tahun sejak tahun 1997, tercatat 364.360 ton pada tahun 2003. Namun, sampai 2007, produksi cenderung turun meski total impor lada dunia terus naik dengan pertumbuhan rata-rata 3,4 persen per tahun.

Fluktuasi harga menjadi problem tersendiri bagi petani. Mereka kesulitan merencanakan dan menentukan waktu yang tepat untuk memulai penanaman. Mereka berharap pemerintah membantu petani agar tidak rugi karena panen dalam situasi harga anjlok.

Sejumlah petani di Sumatera Selatan, Bangka, dan Lampung telah memanfaatkan teknologi informasi untuk mengecek harga lada dunia terkini, antara lain dari situs International Pepper Community (IPC). Sebagian petani menahan dan menyimpan lada menunggu harga naik, tetapi tak jarang yang terpaksa menjualnya karena keterbatasan modal.

Ali Akbar merawat tanaman lada miliknya di Desa Surabaya, Kecamatan Banding Agung, Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan, Jumat (10/6). Petani di kawasan tersebut menanam lada dengan sistem tumpang sari di kebun kopi.

Prospektif

Sampai abad ke-16, India yang merupakan daerah asal lada adalah penyumbang utama produksi lada dunia. Namun, Indonesia mengambil alih peran itu. Menurut Pasril, selain faktor kesesuaian tanah dan iklim, Belanda berperan mendongkrak produksi lada Indonesia.

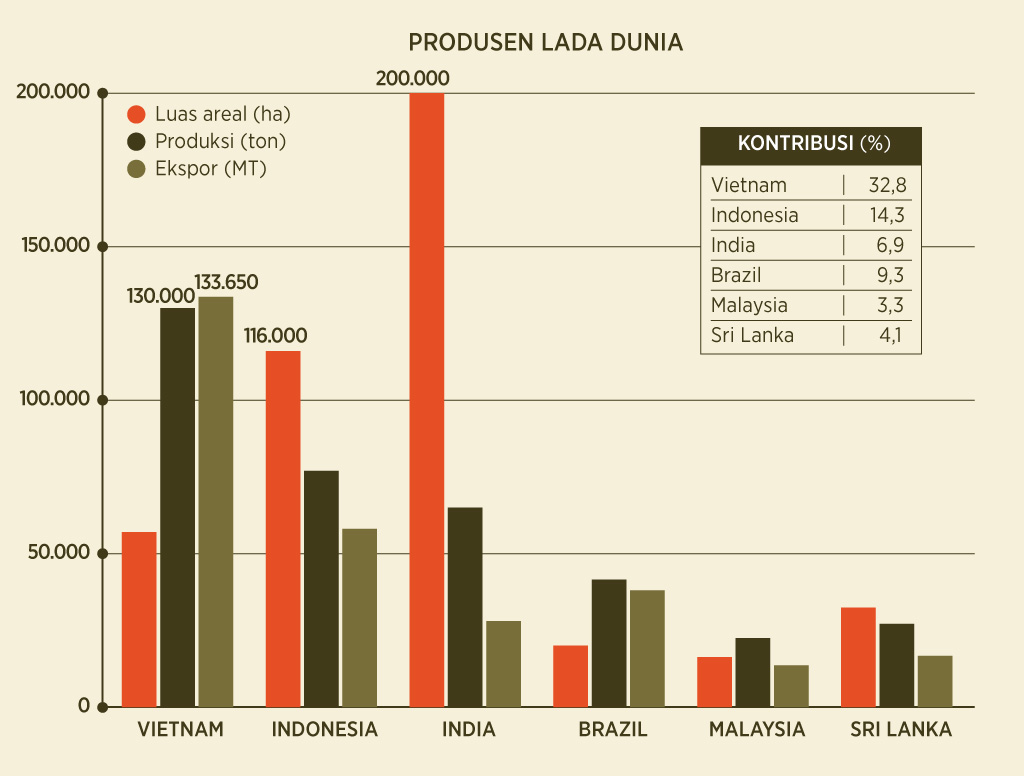

Belakangan, pada kurun 1997-2004, Vietnam muncul sebagai negara baru penghasil lada. Pertumbuhan produksi lada Vietnam tercatat paling tinggi di antara negara penghasil lain, yakni 22 persen per tahun dengan produksi 90.000 ton tahun 2004. Sejak itu, Indonesia menjadi nomor dua setelah Vietnam.

Duta Besar Indonesia untuk Vietnam Ibnu Hadi, di sela-sela pertemuan menteri-menteri perdagangan negara anggota Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC), di Hanoi, Selasa (23/5), menyatakan, perkembangan pesat sektor pertanian Vietnam ditopang oleh keseriusan pemerintah dan warganya. Intensifikasi melipatgandakan produktivitas lada di Vietnam.

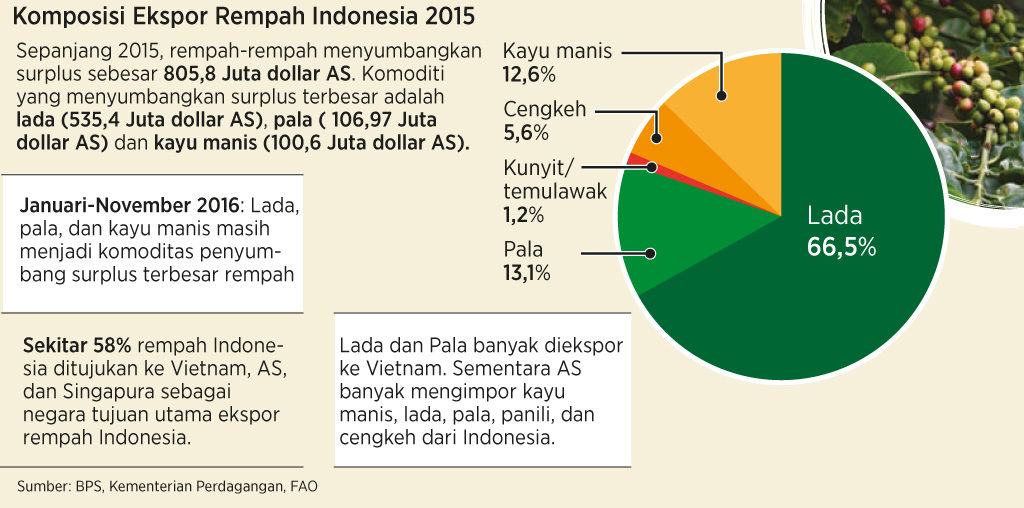

Akan tetapi, pengembangan sejumlah komoditas rempah, termasuk lada, dinilai menjanjikan karena tren permintaan pasar. Saat menjabat Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan (BP2KP) Kementerian Perdagangan, Tjahja Widayanti dalam diskusi tentang rempah di Kompas pada 23 Januari 2017 menyatakan, komoditas jahe, vanili, kayu manis, dan lada berada di kuadran star dalam peta ekspor produk Indonesia. Kuadran star berarti tren impor dunia dan ekspor Indonesia ke dunia sama-sama positif.

Menurut Tjahja, pemerintah perlu memperkuat daya saing untuk mendapat keuntungan lebih besar dari pasar ekspor yang sedang tumbuh. Caranya, antara lain, melalui sertifikasi indikasi geografis (SIG), bekerja sama dengan organisasi internasional, serta meningkatkan nilai tambah rempah.

SIG dinilai penting untuk menunjukkan wilayah asal karena faktor alam, geografi, dan manusianya memberikan ciri, karakteristik, reputasi, dan kualitas suatu barang. Sayangnya, seperti terjadi di Bangka Belitung dan Lampung, SIG belum secara efektif mendongkrak kesejahteraan petani. (MUKHAMAD KURNIAWAN/ALOYSIUS B KURNIAWAN/RHAMA PURNA JATI)