Stasiun Bondowoso yang dibangun pada 1893 merupakan stasiun nonaktif paling terawat di antara semua stasiun nonaktif di Jawa Timur. Stasiun ini masih difungsikan untuk melayani pembelian tiket kereta.

”Bukan keretanya yang mati, tapi pikiran orang yang mati. Stasiun dibangun bagus, kita hancurkan,” kata Abdurrahman (60), warga Panarukan, Situbondo, Jawa Timur. Ada nada geram di sana. Mafhum. Panarukan dulu adalah kota pelabuhan yang riuh dan menyejahterakan warganya. Kini, sepi.

”Dari Panarukan ke Bondowoso ongkosnya termasuk murah, Rp 500, eh, banyak yang masih enggak mau bayar. Itu pikiran yang mati,” kata Abdurrahman. Kami berbincang pada awal Maret 2016 di bekas Stasiun Kereta Api Panarukan. Abdurrahman berasal dari Madura dan sudah puluhan tahun menetap di Panarukan.

Dulu, nelayan ini kerap mondar-mandir menumpang perahu dari Kalianget di Sumenep, Madura, ke Panarukan, membelah Selat Madura. Ikan hasil tangkapan dijual hingga ke Bondowoso dengan alat transportasi kereta api.

Sebaliknya, orang-orang dari Kalianget dan Bondowoso datang ke Panarukan untuk berdagang dan berbelanja. Panarukan juga dipenuhi pedagang sayur-mayur hingga baju. Kereta menjadi angkutan massal utama.

Jatim (47), tukang becak asal Bondowoso, mengisahkan hal serupa. Sebelum jalur Panarukan-Kalisat sepanjang 59 kilometer ditutup, Panarukan selalu ramai hingga malam. Hingga pukul 21.00, masih ada jadwal perahu yang berlayar dari Panarukan dan sampai Kalianget pukul 05.00.

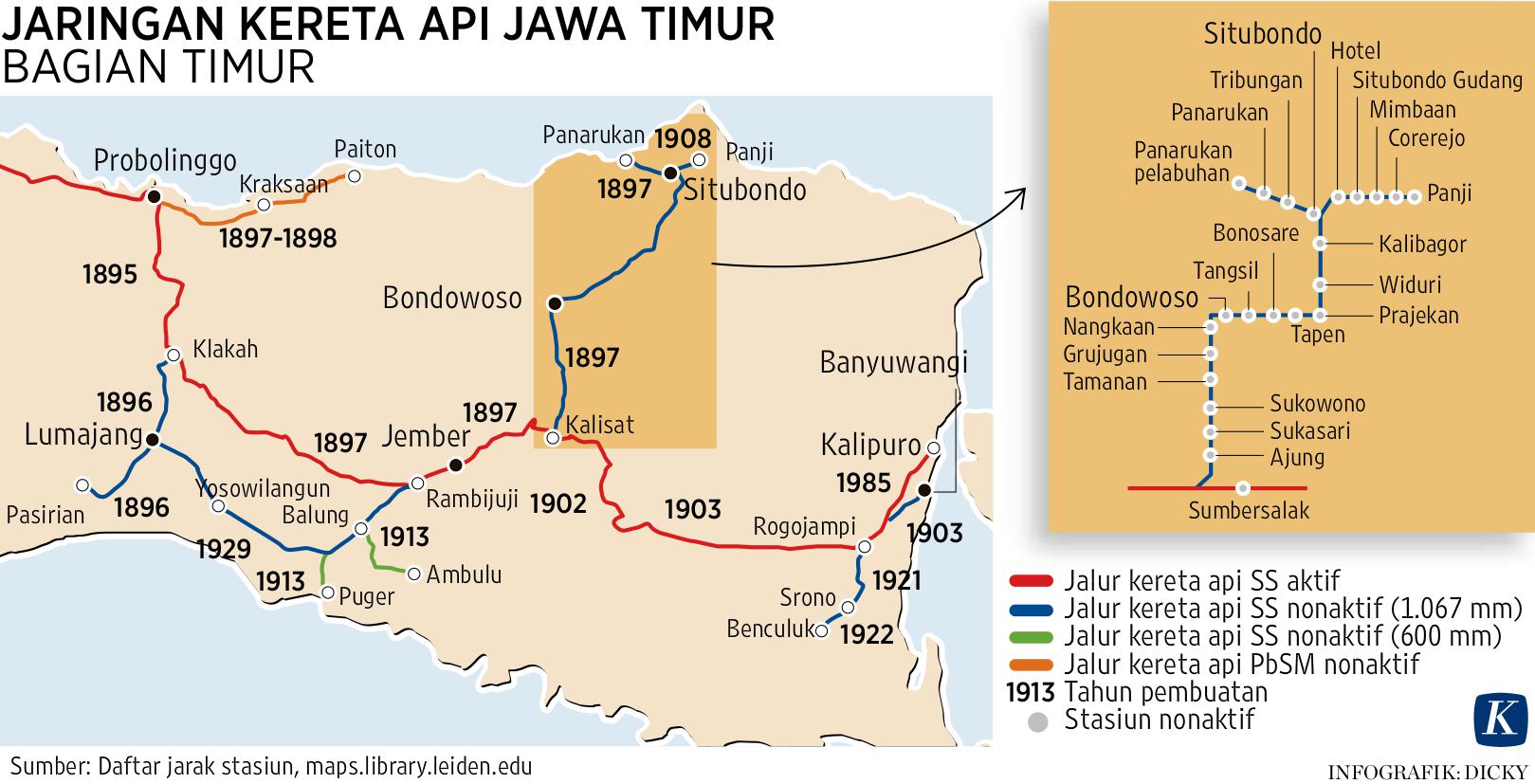

Ingatan mereka masih tajam karena Stasiun Panarukan yang dibangun Pemerintah Hindia Belanda pada 1897 baru ditutup pada 2004. Tahun penutupan ini belum terlalu lampau ketimbang penutupan stasiun dan jalur kereta lain yang rata-rata dilakukan pada 1980-an.

Panarukan, ujung dari Jalan Raya Pos (De Grote Postweg) 1.100 kilometer yang dibangun dari Anyer, Jawa Barat, dulu adalah kota perdagangan yang sibuk. Panarukan berkembang pesat serampungnya Jalan Raya Pos yang dibangun semasa pemerintahan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Herman Willem Daendels, 1808-1811.

Berbagai komoditas, seperti gula, kopi, dan tembakau, yang didatangkan dari Jember, Probolinggo, dan Bondowoso diangkut ke Bremen, Jerman, dan Rotterdam, Belanda, melalui Panarukan. Kota ini juga menjadi pusat perikanan dan perdagangan antarpulau (Ekspedisi Anjer-Panaroekan: Laporan Jurnalistik Kompas, 2008).

Jalur kereta api di Panarukan yang dibangun oleh perusahaan Staatsspoorwegen (SS) terkoneksi dengan jalur kereta yang dibangun Madura Stoomtram Maatschappij (MT) dari Kamal ke Kalianget di Madura. Orang bisa naik kereta dari Kamal di Bangkalan sampai ke Kalianget di Sumenep (176 kilometer), lalu menyeberangi Laut Madura (84 kilometer) dengan kapal, sampai ke Panarukan. Perjalanan naik kereta bisa dilanjutkan menuju Bondowoso hingga Jember dan terus ke Surabaya.

Di Bondowoso

Bondowoso menyimpan banyak cerita. Kisah paling masyhur, tiga gerbong maut yang mengangkut 100 pejuang kemerdekaan dari Stasiun Bondowoso ke Surabaya sejauh 240 kilometer. Tiga gerbong tanpa jendela itu membuat puluhan pejuang tewas kehabisan napas dan kelaparan.

Peristiwa ini terjadi pada 23 November 1947. Pemerintah Kabupaten Bondowoso membangun Monumen Gerbong Maut di alun-alun kota untuk menghormati para pejuang.

Stasiun Bondowoso adalah stasiun nonaktif paling bagus dan terawat dari semua stasiun nonaktif di Jawa Timur bagian timur. Informasi dari Pusat Pelestarian dan Desain Arsitektur PT Kereta Api Indonesia (Persero) menyebutkan, bangunan Stasiun Bondowoso memiliki arsitektur berlanggam indische empire style yang disesuaikan dengan iklim, teknologi, dan bahan bangunan lokal.

Stasiun Bondowoso masih dimanfaatkan sebagai tempat penjualan tiket KA yang berangkat dari Jember dan Surabaya. Di lobi terpampang informasi mengenai sejarah stasiun dan gerbong maut. ”Sudah lama stasiun ini mau dijadikan museum. Ada banyak koleksi. Semoga segera terwujud,” kata Ketua Komunitas Kereta Anak Bangsa Aditya Dwi Laksana.

Dari Panarukan menuju Bondowoso, Kompas bersama Aditya dan Gurnito Rakhmat Wijokangko menyusuri rel-rel kereta, yang sebagian masih terlihat jelas, sebagian tertutup beton, dan sebagian hilang. Kami tiba di Stasiun Situbondo saat matahari mulai lengser di langit barat. Hanya ada beberapa lampu di sebuah ruangan stasiun yang disewa sepasang suami-istri.

Stasiun tampak lusuh dan kotor. Setelah memutari stasiun, menarik-narik mesin sinyal dan wesel yang masih ada, kami melanjutkan perjalanan.

Keesokan harinya, kami tiba di Stasiun Prajekan. Kami bertemu Bu Soeroso (73). Suaminya, Soeroso, Kepala Stasiun KA Prajekan yang menjabat sejak 1974 hingga meninggal pada 2005. Ia menceritakan suasana dinamis ketika masih ada kereta yang lewat di Prajekan. Saat itu, pabrik-pabrik gula mengandalkan kereta sebagai alat angkutan. Di sekitar jalur Jember-Panarukan memang terdapat sejumlah pabrik gula, seperti Prajekan, Panji, dan Wringinanom.