Penjual batik di Pasar Batik 17 Agustus di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, Minggu (6/3). Pasar batik itu hanya digelar dua kali sepekan.

”Abantal omba’ asapo’ angin” adalah salah satu pepatah Madura yang dalam bahasa Indonesia berbunyi berbantal ombak berselimut angin. Meskipun merupakan pepatah yang melambangkan kehidupan nelayan, pembatik di ”Pulau Garam” saat ini melekatkan pepatah itu sebagai bingkai dalam menghidupkan dunia batik madura.

Berbantal ombak menunjukkan lika-liku kehidupan, sedangkan berselimut angin bermakna empasan masalah yang akan terus datang. Seperti halnya nelayan, pembatik Madura dikenal gigih dan tegar menghadapi beragam hambatan. Mereka tetap memelihara semangat membatik sebagai bagian dari kehidupan meskipun pasar batik sedang terpuruk.

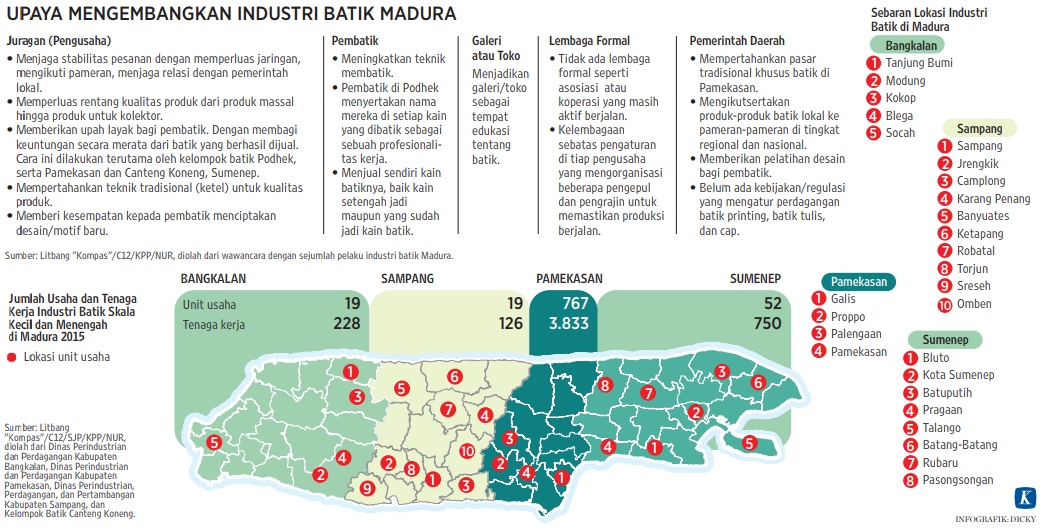

Secara geografis, pembatik di pulau seluas 5.422 kilometer persegi atau 11,3 persen dari luas Provinsi Jawa Timur ini tersebar di empat kabupaten yang ada, yakni Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Data Dinas Perindustrian dan Perdagangan di empat kabupaten memperlihatkan, pada 2015 terdapat puluhan hingga ratusan usaha batik berbasis desa atau kecamatan, baik yang diinisiasi oleh pemerintah maupun prakarsa masyarakat. Mayoritas usaha batik diproduksi secara rumahan. Meskipun demikian, pusat batik itu telah menghidupi hampir 5.000 pekerja, termasuk para pembatik.

Naik daun

Merujuk cerita rakyat, kain batik mulai dikenal masyarakat Madura sekitar abad ke-16 masa pemerintahan Arya Wiraraja, Adipati Sumenep. Batik madura terkait pula dengan kisah peperangan di Pamelingan, Pamekasan antara Raden Azhar (penasihat Adipati Pamekasan, Raden Ismail) dan Ke’ Lesap (keturunan Cakraningrat I). Dalam peperangan itu dikisahkan Raden Azhar mengenakan pakaian kebesaran berupa kain batik bermotif parang, dalam bahasa Madura disebut leres. Saat itulah masyarakat mulai mengenal batik yang sebelumnya hanya diperuntukkan bagi kalangan kerajaan.

Dalam konteks modern, batik madura mulai ”naik daun” di pasar nasional ketika Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) menetapkan batik sebagai Warisan Kemanusiaan untuk Budaya Lisan dan Non-bendawi (Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity) pada 2 Oktober 2009.

Pengakuan UNESCO secara tak langsung memicu euforia masyarakat terhadap batik. Batik tak lagi hanya dikenakan pada acara resmi, tetapi juga sebagai pilihan sandang untuk ke kantor, arisan, kumpul keluarga, ataupun acara-acara informal lainnya. Pasaran batik madura pun terkena imbas positif dari hal tersebut.

Perkembangan pasar batik madura dipercepat dengan beroperasinya Jembatan Suramadu. Ia menjadi pintu pembuka pasar batik di luar Pulau Madura. Batik madura lebih mudah menjangkau pasar di Surabaya, Malang, daerah-daerah lain di Jawa Timur, dan Jakarta. Sebaliknya, masyarakat pun lebih mudah menjangkau sentra batik di Madura. Batik Pamekasan, Sumenep, dan Sampang mulai banyak beredar di pasaran menyusul batik tanjungbumi di Kabupaten Bangkalan yang sudah dikenal pencinta batik.

Perkembangan itu tecermin dalam Statistik Industri Batik yang dikeluarkan BPS tahun 2013. Data itu memperlihatkan nilai produksi usaha batik skala besar dan menengah di pusat usaha batik terbesar Madura, yaitu Pamekasan, meningkat 88,39 persen pada 2010 dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2009 nilai produksi batik di Pamekasan mencapai Rp 365 juta. Setahun berikutnya melonjak hingga Rp 3,145 miliar. Lonjakan terus berlangsung hingga 2013 yang mencapai nilai Rp 12,028 miliar. Data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pamekasan merekam nilai produksi batik 2015 yang terdongkrak hingga Rp 85,899 miliar.

Namun, booming pasar batik madura ini ditengarai tak berumur panjang. Data Dinas Perindag Pamekasan di atas tidak merinci jenis batik yang terdongkrak naik. Kenyataannya, beberapa pengusaha batik di pesisir utara dan selatan Madura senada menyatakan pasar batik tulis Madura cenderung menurun. Dalam dua hingga tiga tahun terakhir, serapan konsumen terhadap batik tulis madura berkurang.

Naungan persoalan

Sejumlah pengusaha menengah, seperti Ali Imron dan Agus Salim, merasakan dampak melesunya pasar batik tulis madura. Imron, yang membuka toko batik Shelempang di tepi Jalan Raya Sampang, mengemukakan, saat ini mereka tak lagi rutin memproduksi batik. Omzet penjualan pun jauh berkurang, dari sebelumnya Rp 30 juta sebulan menjadi hanya ratusan ribu rupiah.

Hal serupa dialami Agus. Ketika batik pamekasan digandrungi konsumen beberapa tahun lalu, omzet penjualan pengusaha asal Desa Klampar, Kecamatan Proppo, ini bisa mencapai ribuan potong kain setiap bulan. Kini, rata-rata penjualan per bulan hanya sekitar 100 potong.

Salah satu persoalan yang dihadapi adalah gempuran kain tekstil bermotif batik yang populer disebut ”batik printing”. Kisaran harga batik tulis madura dengan kualitas murah saat ini Rp 50.000-Rp 75.000. Margin dari harga itu sangat rendah, bahkan kadang tak menutup biaya produksi. Sementara harga batik printing dengan motif dan warna serupa Rp 20.000-Rp 40.000.

Sayangnya, kehadiran tekstil bermotif batik itu belum dianggap ancaman serius bagi keberadaan batik tulis oleh pemerintah. Beberapa pembatik Madura menengarai hal itu dari pengalaman mereka di ajang pameran, baik di tingkat regional maupun nasional.

Jika empat tahun silam penyelenggara menunda memajang tekstil bermotif batik saat pembukaan pameran, kini tekstil motif batik malah dipajang di sejumlah stan utama saat pembukaan. Dulu, stan tekstil dibatasi hanya 10-20 persen dari jumlah stan, kini jumlahnya cenderung lebih banyak dibandingkan stan batik.

Persoalan lainnya adalah ketiadaan kelembagaan, seperti asosiasi, koperasi yang mewadahi para pengusaha batik yang memperlambat perkembangan batik madura. Menurut beberapa pengusaha, sebenarnya beberapa kali pernah berdiri lembaga yang menghimpun sejumlah pedagang atau pembatik Madura. Namun, lembaga seperti itu sering berumur pendek. Sejumlah alasan, seperti pengurusnya pindah ke luar daerah, anggota tak tertib aturan, dijadikan ”kendaraan politik” oleh pengurus, melatari bekunya lembaga pengusaha atau pembatik. Uniknya, fenomena ini berlaku seragam di semua kabupaten di Madura.

Lintu Tulistyantoro, pengamat batik dan penggagas Komunitas Batik Jawa Timur (Kibas), mengimbuhi, manajemen penjualan dan desain juga menjadi persoalan yang tak kalah penting bagi para pembatik di Madura. Sistem ”jual murah” agar bisa membawa pulang sejumlah uang yang dilakukan saat pameran semestinya perlahan dihapuskan. Perilaku itu membuat harga pasaran batik madura secara umum jatuh di mata konsumen.

Di atas semua itu, langkah utama yang seyogianya dilakukan adalah berbagi pemahaman akan nilai yang terkandung dalam batik tulis. Batik tak sekadar melulu tentang motif, warna, dan harga. Dalam selembar kain batik tulis tertuang karya kreativitas dan keterampilan tangan pembatik. Mereka akan terus membatik meskipun karyanya dihargai rendah. Namun, membeli selembar kain batik tulis dengan harga pantas berarti mengapresiasi budaya dan menyokong hidup banyak orang. (LITBANG ”KOMPAS”/C12/KPP/NUR)

Pembatik Abdul Asis di Desa Rang Perang Daya, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan, Selasa (8/3).