Dasius Simu dan Alia Anggela Kerawing (putrinya) bermain sape’ di Sungai Mendalam, Desa Datah Diaan Sabtu (24/3/2018).

Pada sebuah sape’, masyarakat Dayak, terutama Kayaan dan Kenyah, menaruh kearifan dan pengetahuan lokal yang mereka jadikan pegangan hidup. Alat musik berdawai itu mengilhami masyarakat Dayak dalam melakukan praktik baik. Denting sape’ menembus alam astral tempat para roh leluhur bersemayam. Lewat denting itu pula, berkat dan restu leluhur mengayomi anak cucu yang kini menghuni bumi.

Pagi itu, Sabtu (21/4/2018), mendung menggantung di atas Gereja Santo Antonius dari Padua di tepi Sungai Mendalam, Desa Padua Mendalam, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Seolah tak peduli dengan mendung, warga desa yang sebagian besar adalah subsuku Dayak Kayaan berbondong-bondong ke gereja. Mereka berdandan maksimal dengan pakaian adat menawan. Para perempuan memakai baju berwarna cerah berenda lengkap dengan beragam ornamen bulu dan paruh enggang di kepala. Berdiri di antara mereka, Ku’ Veronika Buaa (73), satu-satunya perempuan yang masih mempertahankan telinga aruu atau telinga panjang, khas Dayak Kayaan.

Mereka duduk rapi di bangku-bangku menunggu misa. Mereka hendak mengikuti prosesi Dange Inkulturasi, sebuah ritual sakral sebagai bentuk syukur atas rezeki dan hasil panen selama semusim. Disebut Dange Inkulturasi karena dikombinasikan dengan misa di gereja.

Dalam ritual ini, orang-orang Dayak Kayaan berdoa lalu menari. Dalam salah satu tarian itu, Maria Lobo (50-an), merentangkan kedua tangannya, lalu lutut dan pinggulnya dia tekuk seirama gerakan tangan. Begitu berulang-ulang. Mirip jaipong, tetapi tempo gerakannya lebih lambat dan repetitif selama hampir 2 menit. Tujuh penari lain menyusul. Gerakan itu mengikuti suara sape’ yang dimainkan Siprianus Gunung (50), pemain sape’ tradisional, yang juga repetitif. Warga lain memperhatikan dengan hikmat, nyaris tak bersuara. Inilah tari Lalang Buko, tarian wajib dalam ritual Dange.

”Lalang Buko itu tarian untuk berkomunikasi dengan leluhur bahwa pekerjaan tahun ini sudah selesai dan kami siap menghadapi masa yang akan datang,” kata Gunung.

Berdasar cerita rakyat yang berkembang di kalangan Dayak Kayaan, tari Lalang Buko mulai muncul sejak dua abad lalu. Kala itu, Lirung Paa’ memasuki dunia astral dan berjumpa dengan leluhurnya, Lawe dan Lalang Buko (istri Lawe). Lawe mengajari Paa’ sebuah lagu, sementara istrinya mengajari sebuah tari, yang kemudian disebut tari Lalang Buko. Pada masa hidupnya, Lawe menggunakan lagu dan tarian itu untuk menghidupkan orang mati.

Singkat cerita, Lawe memerintahkan Paa’ untuk memainkan lagu dan tari Lalang Buko pada setiap ritual Dange. Foklor ini juga terangkum dalam buku berjudul Takua’ Lawe’: Lawe’ dan To’ Magung Menghidupkan Hingaan Jaan. ”Petikan sape’ ditujukan bagi para arwah di Alam Atas,” kata tokoh adat Kayaan, Alel Sano.

Alat musik astral

Cerita rakyat Dayak juga menyebutkan, suatu hari sekelompok pemuda mengarungi sungai menggunakan sampan. Aliran air yang demikian deras dan dasar sungai yang tak rata melahirkan cegar, teladas, dan bahkan riam. Para pemuda itu tak kuasa mengendalikan sampan hingga terdampar di sebuah pulau kecil di tengah sungai. Beberapa pemuda hanyut dan akhirnya tewas, hanya seorang yang masih hidup.

Dia mencoba bertahan di pulau kecil tadi berharap pertolongan. Di antara lapar, kantuk, dan serangan hawa dingin, kesadarannya menurun. Pada saat itulah sayup-sayup dia mendengar suara musik petik yang demikian menenangkan. Suara itu makin jelas. Dia memperkirakan suara itu datang dari Alam Atas.

Saat kembali ke rumah, sang pemuda mencoba membuat alat musik berdasarkan bunyi yang dia dengar di sungai tadi. Dia percaya itu ilham nenek moyang. Alat itu kemudian dia namai sape’. ”Oleh karena berasal dari alam arwah, makanya doa-doa gampang nyambung saat disertai suara sape’,” kata Gunung.

Menurut Eugene Yohanes Palaunsoeka, seniman Dayak, sape’ ada sejak suku Dayak ada. Sebagai penganut poligenesis, diyakini bahwa manusia diajarkan dewa-dewa untuk punya keahlian tertentu. Salah satunya adalah menciptakan musik dari sape’. ”Sape’ dominan di segala sisi kehidupan terkait tradisi. Ada tarian atau lagu, diiringi sape’. Secara purba, sape’ erat kaitannya dengan ritus atau religi, untuk penyampaian doa kepada Yang Maha Kuasa,” ujarnya.

Bunyi-bunyian yang dihasilkan sape’ didasarkan pada suara alam karena orang Dayak dekat dengan alam, berinteraksi dengan alam, dan memuja alam. Bunyi itu menjadi pengantar kata-kata dalam doa. Bunyi-bunyian itu telah dihapal di luar kepala.

Sape’ dalam wilayah sakral hanya boleh dimainkan oleh kasta Hipi, para keturunan raja atau ketua adat. Mereka dianggap memiliki kedekatan dengan religi, misalnya, untuk memanggil roh leluhur. Di bawahnya ada kasta Panyin (rakyat jelata) dan Dipan (budak). ”Boleh saja kaum Panyin main sape’ sakral, tetapi birokrasi spiritualitasnya jadi panjang untuk menembus ke arwah leluhur,” kata Dominikus Uyub, pemain sape’ berkasta Hipi.

Sistem strata ini sebenarnya sudah tidak kentara lagi, bahkan bisa dikatakan hilang, mulai 1970-an. Di balik strata yang terkesan feodal itu, sape’ menyimpan semangat egalitarianisme. Motif pada badan sape’ yang menggambarkan semak belukar menjalar merupakan simbol bahwa setiap manusia hidup sederajat dan dituntut selalu melihat ke bawah.

Dalam acara Dange, semua orang pun dipersilakan datang baik dari suku maupun agama lain. Mereka juga dipersilakan menyantap hidangan yang sama. Seperti Sabtu itu, Salmiati (37) yang Muslim, bersama lima rekannya menyiapkan makanan khusus bagi tamu Muslim. Kesetaraan itu juga terlihat pada karakter rumah panggung dan rumah betang yang tidak terdapat meja kursi. Jika ada tamu, mereka duduk melantai dan menyantap jamuan dalam kesejajaran.

”Ketika penjajah masuk, kami baru mengenal meja kursi,” kata Alel tentang adanya satu-dua rumah yang menyediakan meja kursi.

Ketika pemusik memetik sape’, dia memosisikan alat musik berdawai itu seperti menimang bayi. Didekap dengan penuh kelembutan sehingga dentingnya pun penuh rasa. Bunyi sape’ tidak pernah buru-buru. Sape’ dimainkan dengan tempo lambat dan repetitif sehingga membuai dan menyuntikkan ketenangan batin.

Bagi Gunung, sape’ mengajarkan bahwa sebagai manusia harus saling menyayangi, seperti menggendong anak sendiri. Musik yang lembut dari sape’ juga isyarat setiap tindakan dan ucapan tak boleh menyakiti.

Musik terapi

Penelitian yang dilakukan Murtaja Azizah Khalisha (22), mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Mulawarman, Samarinda, Kalimantan Timur, menguatkan ungkapan Gunung. Dia dan rekannya meneliti alunan sape’ sebagai terapi stres. Ternyata, dentingan sape’ menurunkan tingkat stres sampai 45 persen. ”Lagu-lagu sape’ ada di rentang 60-80 beat per minute (BPM) ketukan tempo. Ketukan di rentang itu merupakan indikator bisa mengurangi stres,” kata Azizah.

Ketukan yang menenangkan itu turut memberi sumbangsih bagi pemain sape’ sakral dalam menembus alam astral. Ketika berdoa, mereka kerap merasa masuk ke alam lain, kemudian mendapat isyarat tentang doanya itu.

”Setelah berdoa sambil main sape’ itu muncul keyakinan dalam diri untuk terus atau tidak dalam melakukan sesuatu. Itu yang saya sebut restu dari alam arwah,” ujar Gunung.

Dia mencontohkan, beberapa tahun lalu sebenarnya usianya belum cukup matang untuk memainkan sape’ sakral. Dia lalu melangkahi sape’ sambil membaca mantra, ”Hidaal berueen’ To’. Hidaal berueen’ Busung. Hidaal berueen’ Tulah. Ha’usun beruaak.” Setelah itu dia yakin dapat izin memainkan sape’ sakral.

Adat mengajarkan kepada Gunung tentang asal-usul manusia yang dulu setengah makhluk halus setengah manusia. Lalu berwujud penuh manusia dan mendapat perintah tinggal di bumi dengan tugas utama menjaga kelestarian alam dan kedamaian manusia. ”Bunyi sape’ selalu mengingatkan pada tugas manusia itu,” kata Gunung.

Orang-orang seperti Gunung dan Uyub yang bermain sape’ terus meneguhkan komitmen mereka menjaga pesan leluhur dan kearifan, melalui bentuk dan denting sape’. Mereka terus belajar nilai-nilai universal dari sape’ yang selalu berada di dekapan.

Ku’ Veronika Buaa (73), satu-satunya perempuan bertelinga panjang di Datah Diaan, berada di antara perempuan Dayak Kayaan lain menjelang ritual Dange Inkulturasi di Gereja Santo Antonius dari Padua, Desa Padua Mendalam, Sabtu (21/4/2018).

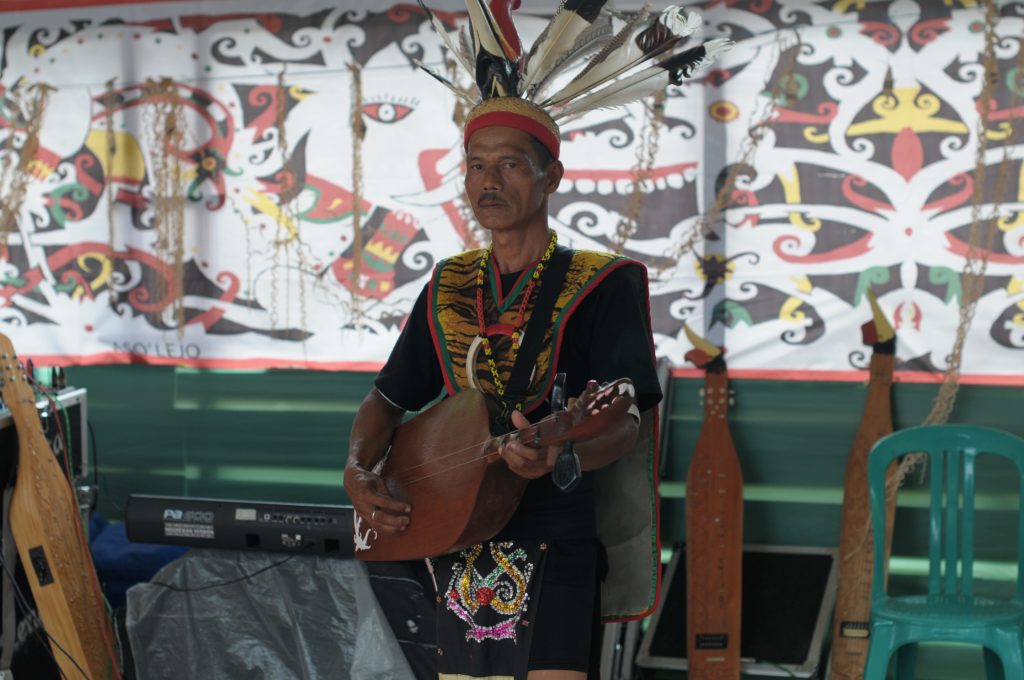

Konser kolaborasi sape’ menampilkan Dominikus Uyub dan Agnes Hapsari dalam Festival Budaya Kapuas Hulu di Polres Putussibau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Sabtu (24/3/2018).

Siprianus Gunung (50) saat memainkan sape’ dua dawai mengiringi tarian sakral lalang buko dalam rangkaian ritual Dange Inkulturasi di Desa Padua Mendalam, Sabtu (21/4/2018).