Warga menyeberangi genangan banjir yang merendam Jalan Anggadiredja, Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, akibat luapan Sungai Citarum, Rabu (27/4). Ribuan rumah warga di Kecamatan Dayeuhkolot dan Baleendah terendam banjir setelah sehari sebelumnya terjadi hujan yang cukup deras di daerah hulu sungai tersebut.

Setiap kali hujan, warga Kampung Cieunteung, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, senantiasa waswas. Banjir besar bisa saja menerjang kampung mereka. Sekalipun sudah terlatih menghadapi banjir dan terbiasa selalu siaga, warga kampung itu juga berupaya memperkecil risiko banjir.

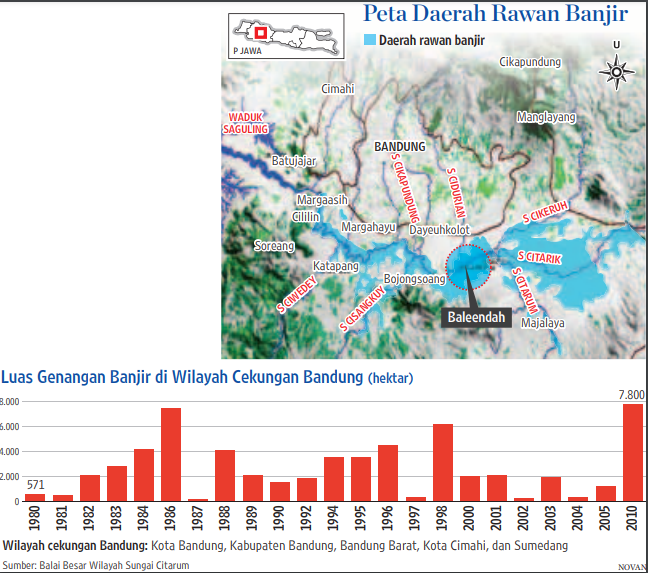

Kampung yang berbatasan dengan Sungai Citarum itu menjadi langganan banjir karena lokasinya yang berada di kawasan limpasan air. Menurut data dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum, Cieunteung termasuk dalam 1.000 hektar daerah yang tidak pernah bebas banjir. Alasannya, daerah itu secara alami merupakan kawasan limpasan air. Kontur tanah Cieunteung lebih rendah dari bibir sungai.

Tinggi genangan yang bisa ditampung sungai menurut desain proyek normalisasi oleh BBWS adalah 659,3 meter di atas permukaan laut (mdpl). Adapun Kampung Cieunteung berada pada ketinggian 658 mdpl. Artinya, saat muka air Sungai Citarum mencapai titik teratas, Cieunteung sudah bisa dipastikan terendam 1,3 meter.

Sedimentasi yang parah menimbulkan pendangkalan Citarum. Akibatnya, daya tampung sungai kian berkurang. Kedalaman Citarum di sekitar Baleendah dan Dayeuhkolot dulu bisa mencapai 10 meter. Kini, kedalaman sungai itu diperkirakan hanya empat meter. Kondisi itu membuat Citarum di daerah ini cepat meluap ke permukiman warga.

Sementara belum ada kepastian penanganan banjir oleh pemerintah, warga Cieunteung tidak tinggal diam. Mereka berupaya memperkecil risiko banjir dengan membangun tanggul secara swadaya. Tanggul beton sepanjang 500 meter yang membatasi sungai dengan permukiman warga dibangun atas bantuan sebuah perusahaan tekstil yang ada di kampung tersebut. Pembangunan rampung pada tahun 2009. Biayanya mencapai Rp 100 juta.

Kendati demikian, beton setinggi dua meter itu belum cukup untuk menahan limpasan air. Kerusakan lingkungan yang parah membuat banjir tetap terjadi. Upaya selanjutnya adalah penyadaran kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan. “Warga diimbau tidak lagi membuang sampah ke dalam sungai,” kata Jaja (43), Ketua RW 20 Kampung Cieunteung.

Larangan buang sampah

Kini, saluran air Cigado di kampung itu kondisinya jauh lebih baik dibandingkan dengan setahun lalu. Saluran itu, sekalipun masih berwarna hitam pekat karena limbah pabrik, kini mulai bersih dari tumpukan sampah. Warga setiap pekannya bekerja bakti membersihkan sampah. “Kadang masih ditemui sampah di dalam saluran, tetapi itu bukan dari warga Cieunteung. Kemungkinan dari kampung lain sebab saluran ini juga melintasi beberapa kampung di Baleendah,” ungkap Jaja.

Sekitar 300 warga yang tinggal di kampung itu pun secara mandiri membangun rumah berbentuk panggung. Beberapa warga yang berkemampuan bahkan membangun rumah bertingkat dengan beton yang cukup mewah. Masjid di kampung juga dibuat bertingkat. Saat banjir besar, masjid digunakan oleh warga sebagai tempat pengungsian. Adapun warga yang memiliki loteng cenderung bertahan di rumah masing-masing.

Pada banjir besar awal 2010, Pemerintah Kabupaten Bandung menjanjikan warga untuk dibuatkan rumah singgah berbentuk panggung. Rumah itu dimaksudkan sebagai lokasi pengungsian dan persinggahan warga sementara saat banjir tiba. Namun, hingga kini janji itu tidak kunjung direalisasikan.

Belajar dari pengalaman banjir besar pada awal 2010, pimpinan kampung kini melarang warga menempati bantaran sungai. Biasanya, warga yang tinggal di bantaran sungai adalah pendatang. Bahkan, di musim kemarau, saat air surut, di bantaran sungai banyak ditemui rumah nonpermanen dari bambu. Rumah-rumah itu dibangun tepat di bibir sungai. “Jika mereka tetap memaksa membangun rumah liar di bantaran, warga bisa marah. Sebab, bangunan itu turut menyumbang datangnya banjir,” ungkap Jaja.

Untuk keperluan evakuasi, warga Cieunteung memiliki tim khusus yang digerakkan pimpinan kampung. Tim “evakuasi” swadaya itu memang tidak diberi nama khusus, tetapi warga sudah tahu siapa saja yang terlibat dalam tim itu. Sedikitnya 20 orang yang bertugas menjadi tim evakuasi. Tugas mereka adalah mengoperasikan perahu untuk penyelamatan warga yang terjebak, penyaluran bantuan, dan penjagaan keamanan. Saat ini, warga memiliki lima perahu kayu yang siap mengangkut warga saat banjir.

Dilema relokasi

Sekalipun warga sudah berupaya memperkecil risiko banjir dan siaga menyelamatkan diri sendiri, banjir tetap tak terhindarkan. Lokasi kampung sebagai daerah limpasan air membuat warga tak akan pernah terbebas dari banjir. Wacana relokasi pun mengemuka.

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengatakan, relokasi kampung adalah salah satu solusi untuk menghindarkan warga dari banjir. Namun, diakuinya, program itu memerlukan biaya besar. Selain itu, relokasi rentan memunculkan konflik sosial lantaran warga sudah terbiasa tinggal di sana dan bekerja di daerah sekitar kampung. Warga menginginkan pengerukan Citarum, bukan relokasi.

Yani Quraisin (47), warga Cieunteung, mengatakan, dirinya tidak keberatan tinggal di kampung itu. Pindah dari sana bukanlah pilihan yang bisa dipertimbangkan. Ia lebih memikirkan bagaimana setiap hari harus bergulat dengan keterbatasan uang agar dapur tetap mengepul. Hidup dengan banjir pun menjadi jalan yang tersedia. Biaya hunian di daerah itu relatif murah.

Hal senada diungkapkan Cucu Rohayati (48). Ia yang setiap hari mendapatkan Rp 10.000 dengan membungkus kue cokelat mengaku kerasan tinggal di sana. Ia tinggal di sebuah kamar kos yang ditebus dengan sewa Rp 150.000 per bulan. Cucu memilih bertahan di Cieunteung karena tidak ada lagi pekerjaan yang bisa dilakukan.

Pemerintah pun mengupayakan pembangunan rumah susun (rusun) bagi warga korban banjir. Rusun yang sudah 80 persen rampung itu adalah hibah dari Kementerian Perumahan Rakyat. Harga sewa yang dipatok Rp 150.000 per bulan, dan ternyata kurang disambut warga.

Menurut Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat Daddi Mulyadi, tahun 2011 ini pemerintah memulai proyek untuk mengeruk sedimen di badan sungai yang bakal memakan waktu tiga tahun. Pengerukan sungai sepanjang 30 kilometer ini diperkirakan memakan biaya Rp 300 miliar yang berasal dari pinjaman luar negeri. “Namun, semua bakal sia-sia apabila kerusakan di hulu tidak dicegah, sedimenakan kembali lagi memenuhi sungai di hilir,” katanya.

Jaja mengharapkan penyelesaian banjir Cieunteung dilakukan secara komprehensif. Karena persoalan banjir sesungguhnya bermula dari hulu sehingga kawasan itu pun harus mendapatkan perhatian lebih dulu. “Kami ingin melihat pemerintah bekerja sungguh-sungguh untuk menanggulangi banjir. Sampai sekarang keseriusan itu belum terlihat,” tegas Jaja.

(DIDIT PUTRA ERLANGGA DAN RINI KUSTIASIH)