Selama berburu keluarga Emanuel Bapas Warat, Amatus Manam, Maria Koei, dan Margareta Oas tinggal di bivak panggung di tepi Sungai Pomats. Mereka adalah bagian dari sekitar 50.000 warga asli Asmat yang hidup sebagai peramu dan secara ajek pergi berburu serta menokok sagu.

Tradisi meramu kebanyakan orang Papua membuat anak-anak sering membolos sekolah karena diajak atau ikut orangtua mereka ke hutan. Akibatnya, tingkat kehadiran di sekolah sangat rendah sehingga mereka juga sulit untuk maju.

“Pekan lalu si A tidak masuk karena ikut orangtuanya berburu. Sekarang dia masuk sekolah, tetapi sudah melupakan semua yang diajarkan guru. Giliran si B ikut orangtuanya berburu. Pekan depan, ketika si B kembali bersekolah, si C ikut berburu. Begitu seterusnya,” tutur pengurus Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik Keuskupan Asmat, Suster Korina Ngoe OSU, mengungkapkan suka duka mendidik orang asli Papua, pekan lalu.

Keluhan serupa dilontarkan mereka yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan.

“Puskesmas saya harus menyelenggarakan posyandu di 36 kampung. Rute terjauh adalah di Kampung Munu, Abanu, Tomor, Sagapu, Tie, Yensuku, Koba, See, Dumaten, Suru-suru, dan Jifak. Rute itu ditempuh selama lima-enam hari,” tutur perawat Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Sawa Erma, Esco Pascal Renwarin, tentang pengalamannya selama ini.

Sudah jauh-jauh berkunjung, tidak jarang ia dan rekan-rekannya hanya menemukan kampung yang kosong ditinggal penghuninya berburu.

Siklus hidup para peramu bisa dikatakan telah mengakibatkan pekerjaan para guru dan paramedis di Asmat seperti menjaring air. Penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan terasa sulit dilakukan karena dari sekitar 71.000 jiwa penduduk Asmat (62.002 jiwa menurut data Papua dalam Angka 2006), lebih dari 50.000 jiwa di antaranya masih hidup sebagai peramu yang bertahan hidup dengan berburu dan menokok sagu.

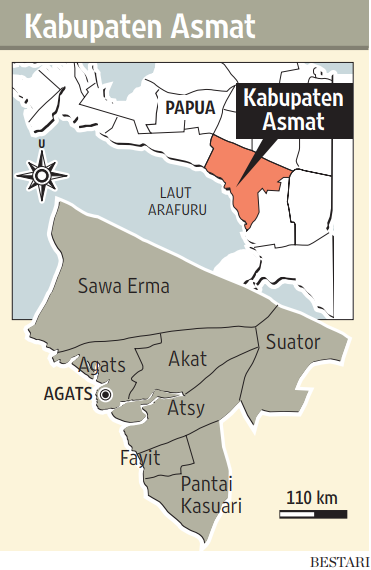

Secara administratif, Asmat memiliki 139 kampung yang tersebar di tujuh distrik. Akan tetapi, dalam kenyataannya penduduk asli, seperti Emanuel Bapas Warat, Amatus Manam, Maria Koei, dan Margareta Oas, secara ajek pergi untuk tinggal di bivak yang jauh dari kampung, mencari perbekalan hidup dengan cara berburu, mencari ikan, atau menokok sagu.

Diulang-ulang

Hermina Sarkol, guru kelas I SD Negeri Sawa Erma, menceritakan, tingginya tingkat ketidakhadiran siswa mengakibatkan proses belajar-mengajar harus diulang-ulang. “Kurikulum dan penyampaian materi pelajaran yang ditargetkan pemerintah di Jakarta tidak bisa diterapkan di Asmat. Kami sering mengulang, mengulang, dan mengulang kembali pelajaran yang sudah diajarkan. Banyak materi yang harus diulang sampai tiga kali. Waktu belajar di kelas satu habis untuk mengajari siswa berhitung dan membaca,” katanya.

Persoalan menjadi lebih pelik karena di beberapa wilayah Kabupaten Asmat, para orangtua juga kerap mengajak anak-anaknya untuk mencari kayu gaharu. Ratusan siswa kelas empat SD di Distrik Pantai Kaswari, misalnya, sering meninggalkan bangku sekolah karena harus ikut orangtua mencari kayu gaharu di Distrik Atsj.

Pembalakan gaharu di Distrik Atsj melibatkan puluhan kampung masyarakat Suku Asmat, termasuk 11 kampung di sepanjang Sungai Kerongkel, Bayun, Distrik Pantai Kaswari. Setidaknya dalam tiga tahun terakhir ratusan siswa di Kampung Senapai, Bawor Aseib, Saramit, Yagamit, Kamur, Hainom, Yohoi, Yaukap, Amkum, Amagais, Ero, dan Amaru tidak bisa sekolah karena dibawa orangtua mereka mencari kayu gaharu di Atsj.

“Para orangtua membawa anaknya ke Kampung Atsj, Sogone, dan Kaname atau tinggal di kawasan pembalakan gaharu di antara Sungai Sirets, Sungai Aseu, dan Sungai Aip. Para orangtua tidak bisa kembali ke kampung asal mereka karena terjerat utang para tengkulak gaharu,” kata Pastor Paroki Bayun, Emus Kamamas Pr.

Cara belajar yang terputus-putus membuat banyak siswa gagal naik kelas. “Sebagian besar siswa tidak naik kelas hingga dua kali. Ada murid saya yang berumur enam tahun, tetapi juga ada murid saya yang berumur 12 tahun,” kata Sarkol. Artinya, sudah berusia 12 tahun pun masih duduk di kelas satu.

Suster Korina Ngoe OSU bahkan mengatakan banyak siswa kelas IV SD yang buta huruf. Pasalnya, banyak orangtua yang marah kepada guru jika anaknya tinggal kelas.

Tiga model

Kondisi sulit seperti itu juga dialami paramedis. Keterbatasan tenaga dan sarana kesehatan membuat paramedis secara rutin harus bergerak ke berbagai kampung untuk menyelenggarakan pos pelayanan terpadu (posyandu), imunisasi, atau pemeriksaan kesehatan rutin.

Pelayanan kesehatan itu harus dilakukan dengan menggunakan perahu cepat. Jarak tempuhnya tergolong sangat jauh karena sungai di Asmat pada umumnya berkelok-kelok dan sering berubah wajah.

Menurut Esco Pascal Renwarin, letak 36 kampung yang harus dilayani Puskesmas Sawa Erma menjadi masalah tersendiri. “Untuk menempuh rute terjauh, seperti rute Munu sampai Jifak, mesin motor perahu berkuatan 40 PK membutuhkan sekitar 300 liter minyak tanah. Harga minyak tanah sekitar Rp 7.000 per liter. Bahkan, pada November 2006 sampai April harga minyak tanah melonjak hingga Rp 30.000 sehingga posyandu keliling terhenti total,” ujarnya.

Kondisi yang demikian telah mengakibatkan sejumlah guru dan paramedis merasa sia-sia melaksanakan tugas. Mereka yang frustrasi pun akhirnya mangkir dari tugas. Hal itu semakin memurukkan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan di Asmat.

“Ada tiga model pegawai negeri sipil yang bertugas di Asmat. Kelompok yang pertama adalah yang setia bertugas. Kedua, yang hanya datang ke Bank Papua di lokasi kerja untuk mengambil gaji, lalu mangkir tugas lagi. Ketiga, pegawai negeri sipil ATM, yang menerima gaji melalui ATM, sehingga di mana pun mereka tidur mereka tetap bisa ambil gaji. Karena itu, sejak 1 Agustus 2007 kami kembali kepada sistem pembayaran gaji manual. Hanya mereka yang bekerja untuk tanah ini yang bisa mengambil gaji,” kata Wakil Bupati Asmat FB Sorring.

Menghadapi siklus hidup peramu memang tidak mudah, tetapi pemerintahan Belanda terbukti mampu menyelenggarakan pelayanan kesehatan lebihbaik. Demikian pula para guru dan paramedis yang bertugas mulai era 1970-an, seperti pasangan suami-istri Esco Pascal Renwarin dan Hermina Sarkol.

Menurut Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Asmat Amatus Ndatipits, tahun depan pihaknya berencana memulai program pendampingan komunitas adat terpencil di enam titik. “Ini untuk mengubah pola hidup masyarakat peramu dari masyarakat yang konsumtif terhadap hasil hutan menjadi masyarakat yang produktif. Entah itu di bidang perikanan darat, pertanian, atau peternakan. Diharapkan, dikeenam titik itu nantinya akan banyak kelompok usaha bersama,” katanya.

Tentu saja ada berbagai macam cara yang bisa dipilih untuk memperbaiki kondisi para peramu. Akan tetapi, pengalaman Belanda dan para guru serta paramedis di era 1970-an setidaknya menunjukkan bahwa integritas, semangat pengabdian, dan ketegasan yang mampu menumbuhkan rasa hormat dan percaya para peramu terhadap sosok guru dan paramedis adalah kunci utama. Tanpa itu semua, berapa pun uang dihabiskan akan sia-sia, seperti menjaring air….