Yohanes Sapulette memproduksi sagu di Desa Masihulan, Kecamatan Seram Utara, Maluku Tengah, Minggu (5/5/2019). Pembuat sagu semakin berkurang karena semakin menurunnya tingkat konsumsi sagu.

Mama Fani (35) dan Mama Punusa (40) baru saja kembali ke ”rumah” mereka yang beratap daun woka dan tanpa dinding di pinggir Sungai Tayawi dalam kawasan konservasi Taman Nasional Aketajawe Lolobata, Tidore Kepulauan, Maluku Utara. Sebulan lamanya dua keluarga anggota suku Tobelo Dalam itu tinggal di dalam hutan untuk mencari getah damar, babi, rusa, dan sagu. Sebagian untuk dikonsumsi sendiri, sebagian lagi dijual.

Sebelum dikonsumsi, sagu yang sudah dikeringkan dicampur dengan kelapa yang dibakar. Sagu sebanyak 3-4 kilogram yang dibuat selama tiga hari itu dicukup-cukupkan untuk makan delapan orang selama seminggu. Jika beruntung, terkadang ada pisang, ubi, udang, ikan air tawar, bahkan daging rusa dan babi hutan.

Kalau ada uang hasil jual buruan, mereka akan membeli beras, gula, kopi, rokok, dan makanan camilan. Kalau tidak ada uang, barulah mencari sagu dan kelapa di hutan. Namun, sagu tak mudah ditemukan lagi, harus makin masuk ke dalam hutan. ”Di hutan, kami tinggal dekat pohon sagu. Kalau sagu sudah habis, pindah lagi, cari lagi,” kata Mama Punusa.

Sama seperti Mama Fani dan Punusa, Yohanes Sapulette juga mengolah sagunya sendiri di Masihulan, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku. Selain dikonsumsi keluarganya, sagu itu juga dijual Rp 50.000 per tumang. Satu tumang bisa menampung 15-20 kilogram tepung sagu basah.

Yohanes menebang pohon sagu setinggi 8 meter, lalu membelah dan mengambil sari patinya dengan cara diperas, hingga menghasilkan tepung halus. Tanah berpijak di sekitar tempat membuat sagu itu lembek sehingga mereka harus ekstra hati-hati saat melangkah.

Yohanes Sapulette memproduksi sagu di Desa Masihulan, Kecamatan Seram Utara, Maluku Tengah, Minggu (5/5/2019). Pembuat sagu semakin berkurang karena semakin menurunnya tingkat konsumsi sagu.

Tepung halus sagu itu lalu disimpan di dalam 40 tumang. Tepung sagu bisa dibuat menjadi papeda atau sagu lempeng. Satu tumang sagu cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga Yohanes dalam waktu lebih dari 10 hari. Apabila dalam 10 hari itu mereka mengonsumsi beras, mereka harus mengeluarkan uang hingga Rp 100.000.

Pamor sagu sebagai bahan pangan lokal Maluku meredup. Bagi sebagian kalangan, sagu bukan lagi makanan utama apabila dibandingkan dengan beras. Kondisi itu diperparah dengan dukungan pemerintah yang lemah terhadap keberlangsungan sagu. Di Maluku, lahan sagu dibabat untuk dijadikan areal persawahan, jalan usaha tani, dan permukiman transmigrasi.

Pembuat sagu juga semakin berkurang karena tingkat konsumsi yang menurun seiring dengan kehadiran beras dalam program penyeragaman pangan nasional yang mulai digalakkan sejak Orde Baru. Pengolah sagu pun kini kebanyakan kalangan tua. Yohanes sendiri sudah berusia 58 tahun. ”Anak-anak muda banyak yang tidak tahu kerja sagu,” katanya.

Padahal, bagi Yohanes, mengonsumsi sagu membuat daya tahan tubuhnya lebih kuat jika dibandingkan dengan beras. Ia juga tidak mengalami gejala penyakit gula seperti kebanyakan orang-orang di perkotaan. Gula ada di dalam beras, sedangkan sagu yang rasanya tawar itu tanpa gula. Untuk menjaga asupan gula tercukupi di dalam tubuh, mereka mengonsumsi sagu lempeng ditambah teh atau kopi untuk sarapan pagi.

Industri rumahan roti sagu di Halmahera bisa menghasilkan rata-rata 1.000 lempeng dalam sehari yang kemudian dipasok ke pasar-pasar lokal.

Wardis Girsang, pengajar Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Pattimura, Ambon, mengatakan, kandungan karbohidrat di dalam sagu sama dengan yang terdapat di dalam beras, yakni 80-84 gram. Perbedaannya, pada beras terdapat gula dan protein, sedangkan semua itu tidak ada di dalam sagu. ”Untuk gula dan protein bisa ditambah dari makanan lain,” ujarnya.

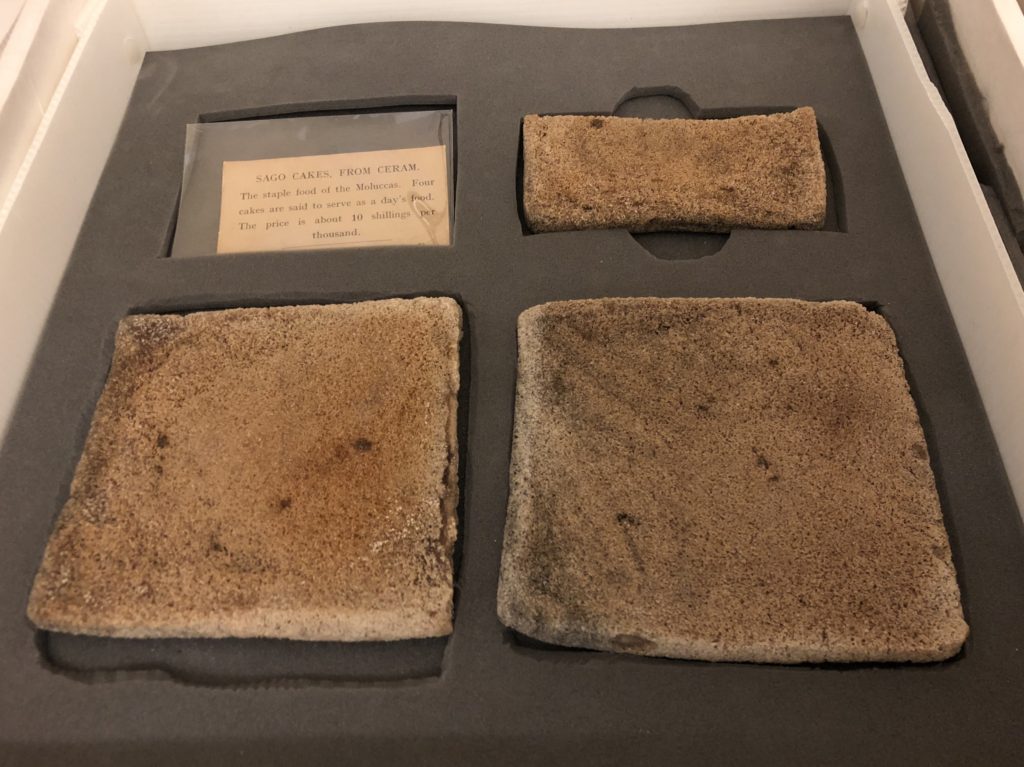

Sagu sebagai bahan makanan masyarakat setempat ini sudah diceritakan naturalis Inggris, Alfred Russel Wallace, dalam bukunya The Malay Archipelago yang diterbitkan pada 1869 atau 150 tahun yang lalu. Pada buku itu ia mencatat pengalamannya saat menjelajahi Pulau Seram, Kepulauan Matabello, dan Goram (Oktober 1859-1860).

Pada masa itu, makanan pokok masyarakat setempat adalah kelapa, ubi jalar, dan sagu. Bagi Wallace, makanan itu hanya mengandung sedikit gizi sehingga banyak warga, terutama anak-anak, yang terserang penyakit bisul dan kudis di kulit. Akibatnya, wajah anak-anak menjadi bopeng.

Wallace pernah melihat proses pembuatan sagu di Kampung Warus-warus ketika perahunya terpaksa merapat gara-gara cuaca buruk. Dari informasi yang dikumpulkan Wallace ketika itu, Warus-warus dikenal sebagai penghasil sagu di Seram timur dan memasok sagu ke sebagian besar pulau di sekitarnya.

Di bukunya, Wallace mengaku menyukai kue sagu terutama yang masih panas karena sangat enak dimakan dengan mentega. ”Kue sagu adalah makanan saya sehari-hari sebagai pengganti roti. Saya menikmatinya bersama secangkir kopi,” tulis Wallace.

Naturalis berkebangsaan Inggris, Alfred Russel Wallace, menyukai roti sagu dan sering mengudapnya sebagai pengganti roti bersama kopi. Sebagian roti sagu itu dibawanya pulang dan kini disimpan di Museum Royal Botanic Gardens, Kew, di London, Inggris. Kondisi roti sagu yang disimpan di museum dan dilihat tim Kompas, tahun lalu, itu masih utuh dan keras meski telah berusia 160 tahun.

Wallace mencatat dengan rinci kebutuhan sagu untuk satu orang selama setahun. Sebatang pohon sepanjang 6 meter dengan ukuran keliling 1,5 meter, tulis Wallace, diperkirakan bisa menghasilkan 1.800 kue sagu dengan berat 272 kilogram. Dengan demikian, sebatang pohon itu bisa menjadi sumber makanan satu orang selama setahun dengan asumsi jatah kue sagu untuk satu orang dalam sehari hanya lima keping. Proses pengolahan sagu mentah menjadi kue membutuhkan waktu lima hari dan dilakukan oleh dua orang.

”Dalam waktu 10 hari, seseorang bisa menghasilkan jatah makan satu orang untuk satu tahun. Itu perhitungan jika seseorang memiliki pohon sagu sendiri sehingga hasil olahannya sepenuhnya milik pribadi. Jika tidak memiliki pohon sagu sendiri, pembuat sagu harus membayar 6 atau 7 penny per batang (sekitar Rp 1.040 atau Rp 1.240). Upah buruh di pulau itu 5 penny per hari (Rp 867). Jadi, biaya makan untuk satu orang dalam satu tahun kurang lebih 12 shilling,” sebut Wallace.

Selamatkan sagu

Dukungan pemerintah terhadap kelangsungan sagu di Maluku, kata Wardis, sangat minim. Pemerintah masih fokus mengurus padi, jagung, dan kedelai sebagaimana arah kebijakan pangan nasional saat ini.

Menurut catatan Kompas, pada 2015, seluas 350 hektar hutan sagu di Desa Besi, Kecamatan Seram Utara, dialihfungsikan menjadi persawahan demi mendukung swasembada beras. Jumlah pokok sagu di Maluku diperkirakan anjlok sekitar 50 persen dalam 50 tahun terakhir. Tahun 2016, sagu di Maluku tersisa 40.514 hektar dengan jumlah pohon sagu 3.797.493 batang.

Menurut Wardis, sagu memiliki sejumlah keunggulan untuk dijadikan pasokan pangan utama di Maluku pada masa mendatang. Ini di tengah produksi beras yang menurun akibat perubahan iklim. Sagu mampu menyimpan air dan dapat meregenerasi dirinya sendiri. Sagu sudah bisa dipanen ketika usianya di atas sembilan tahun. Sementara padi sangat boros air. Satu kilogram gabah saja membutuhkan setidaknya 4.500 liter air.

Yohanes Sapulette memproduksi sagu di Desa Masihulan, Kecamatan Seram Utara, Maluku Tengah, Minggu (5/5/2019). Pembuat sagu semakin berkurang karena semakin menurunnya tingkat konsumsi sagu.

Areal untuk menanam padi di Maluku pun terbatas. Warga lokal Maluku tidak terbiasa mengolah sawah. Pekerja padi sawah umumnya transmigran yang berasal dari Pulau Jawa. Pun, dari proses cetak sawah yang dilakukan hingga 56.000 hektar, hanya 15.000 hektar yang produktif dengan hasil sekitar 70.000 ton beras. Jumlah tersebut hanya separuh dari kebutuhan Maluku.

”Harusnya pangan lokal diberi perhatian. Selama ini masih sebatas rencana. Belum ada tindak lanjut,” katanya.

Berdasarkan data Kantor Ketahanan Pangan Provinsi Maluku, tingkat konsumsi sagu sebagai pangan lokal semakin berkurang dari waktu ke waktu. Tahun 2018, satu warga perdesaan mengonsumsi 13 kilogram sagu dalam satu minggu. Sementara satu warga perkotaan mengonsumsi hanya 0,4 kilogram sagu dalam satu minggu.

”Ini menunjukkan, ada penurunan konsumsi sagu di perkotaan. Orang kota lebih memilih beras ketimbang sagu. Ada perubahan perilaku dalam memilih makanan. Kebanyakan orang perkotaan menganggap sagu sebagai makanan kelas dua,” tutur Lisa Tan, anggota staf pada bidang konsumsi Kantor Ketahanan Pangan Provinsi Maluku.

Sekadar membandingkan tingkat konsumsi beras, satu orang di perkotaan mengonsumsi 1,43 kilogram beras per minggu, sedangkan masyarakat desa mengonsumsi 1,48 kilogram beras per minggu. Tingkat konsumsi beras diperkirakan akan terus meningkat.

Menciptakan kerentanan

Nusantara, berdasarkan sejarahnya, mengenal beragam jenis pilihan sumber pangan dan tidak hanya bergantung pada beras semata. Sorgum, sagu, ubi jalar, jagung, talas, singkong, atau jewawut adalah contoh sumber karbohidrat selain beras. Ketergantungan pada satu jenis komoditas pangan justru menciptakan kerentanan terhadap ketahanan pangan.

”Pada 1954, konsumsi beras nasional mencapai 53,5 persen dari beragam sumber karbohidrat dan sisanya adalah pangan lokal. Pada 1981, angkanya naik menjadi 81,1 persen dan turun menjadi 75 persen pada 2017. Artinya, beras masih menjadi pilihan pertama orang Indonesia sebagai sumber makanan pokok,” ujar Direktur Program pada Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (Kehati) Rony Megawanto, Kamis (12/9/2019), di Jakarta.

Yohanes Sapulette memproduksi sagu di Desa Masihulan, Kecamatan Seram Utara, Maluku Tengah, Minggu (5/5/2019). Pembuat sagu semakin berkurang karena semakin menurunnya tingkat konsumsi sagu.

Sementara itu, Manajer Ekosistem Pertanian Kehati Puji S Hanggarawati menambahkan, ragam genetika berpotensi hilang jika padi menjadi pilihan utama sebagai sumber pangan. Masyarakat bisa lupa terhadap ragam pangan yang lain lantaran tidak dibudidayakan. Ia menyebutnya sebagai potensi erosi genetik.

”Padahal, sumber pangan lainnya seperti sorgum pembudidayaannya tidak serumit padi. Sorgum bisa tumbuh di daerah kering dan tak memerlukan perawatan seperti pemberian pestisida dan sebagainya. Pemerintah perlu menggalakkan keragaman sumber pangan di masyarakat Indonesia, tak hanya beras,” ucap Puji.

Dalam Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi 2015-2019, produksi padi ditargetkan sebanyak 82 juta ton, jagung 24,1 juta ton, dan kedelai 2,6 juta ton. Tampak jelas bahwa hanya tiga jenis sumber pangan yang menjadi sasaran pembangunan pangan di Indonesia, yaitu padi, jagung, dan kedelai. Padi juga masih menjadi prioritas utama. (FRANS PATI HERIN/LUKI AULIA/ARIS PRASETYO)