"Uma ndapataungu" (kanan) merupakan bangunan tempat bersemayam Umbu Endalu, cikal bakal golongan pemimpin kebaktian Marapu (Ratu) dan bangsawan (maramba ) serta pusat kebaktian semua marga di wilayah Umalulu, Minggu (31/10). Uma ndapataungu terletak di Paraingu di Desa Watu Hadangu, Kecamatan Melolo, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Paraingu adalah kampung besar di atas bukit yang dulunya tempat Kampung Uma Bara.

Pada zaman dulu saat masih terjadi perang suku, kampung-kampung di Sumba, Nusa Tenggara Timur, dibangun di atas bukit agar bisa memantau kondisi sekitarnya, misalnya saat kedatangan musuh.

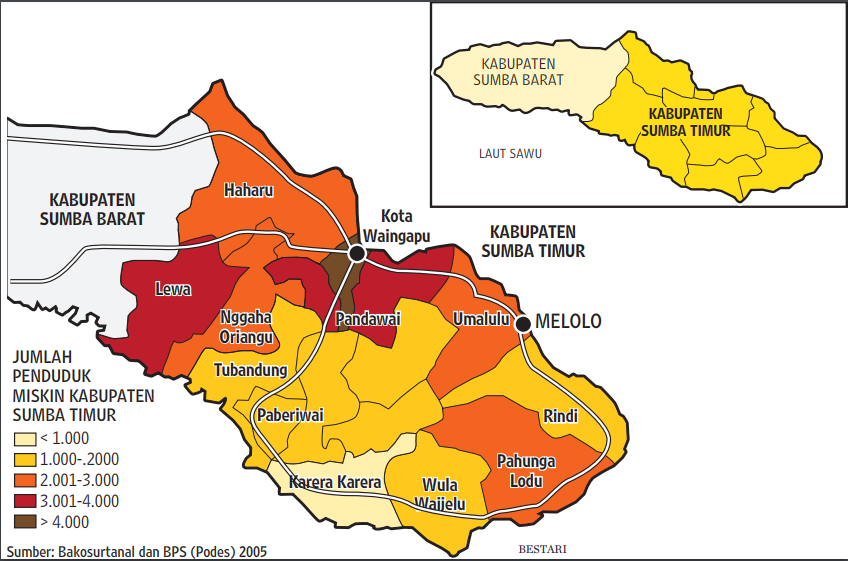

Salah satu kampung adat yang masih tersisa adalah Kampung Uma Bara yang berada di Desa Watu Hadangu, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur. Luas wilayah Desa Watu Hadangu adalah 10,2 kilometer persegi, mencakup 13 kampung dan 2 dusun. Sebagian besar wilayah desa merupakan dataran rendah. Untuk mencapai desa yang berjarak hampir 67 kilometer dari Waingapu, ibu kota Sumba Timur, dapat menggunakan bus seukuran metromini dengan waktu tempuh 2-3 jam.

Pola perkampungan biasanya berbentuk empat persegi panjang dan dibangun di sepanjang aliran Sungai Melolo untuk mengatasi kesulitan air. Kebun warga berada di dalam kampung atau di tepi sungai. Adapun kuburan berlokasi di pinggir kampung. Rumah-rumah didirikan saling berhadapan. Di bagian tengah ada sebuah lapangan (talora).

Pemegang kekuasaan adat di wilayah itu adalah Umbu Nggikoe. Ia berasal dari marga Watu Pelitu, salah satu marga yang menjadi tuan tanah di daerah Umalulu dan masih mempertahankan kebudayaan megalitik (batu besar).

“Kami dulu tinggal di Paraingu,” ujar Umbu Nggikoe menunjuk ke bukit kecil di belakang kampung. “Karena rumah-rumah di atas terbakar kena sambaran kilat, kami pindah ke bawah.”

Di kampung tersebut terdapat sejumlah kubur batu besar dengan beragam ukiran. Sebagian besar warga kampung memeluk agama Marapu, yaitu penghormatan kepada arwah nenek moyang yang membentuk marga sekaligus menjadi perantara dalam berhubungan dengan Sang Pencipta (Mawulu Tau Majii Tau).

Sebagai penghormatan kepada arwah leluhur, dibangun uma (rumah) lai kapangu, rumah adat tempat tinggal Marapu Umbu Lua Wuli-Londa Wudi, leluhur marga Watu Pelitu. Seperangkat gong bernama kapangu serta meriam penanda kebesaran marga diletakkan di rumah itu. Begitu sakralnya rumah itu sehingga tidak boleh ditempati manusia. Sumber penerangannya pun hanya diizinkan lampu minyak kelapa.

Selain itu, ada uma andungu yang merupakan rumah kebaktian saat berperang. Diberi nama andungu karena pada zaman dulu di depan rumah ini terdapat tugu perang (andungu). Beberapa altar batu (katoda) untuk sembahyang dan sepasang pohon beringin sebagai pintu masuk dan keluar kampung menjadi pembeda kampung Uma Bara dengan kampung lain.

Rumah adat dicirikan oleh bentuknya berupa rumah panggung dengan bagian tengah atap bermenara. Bagian dalam menara digunakan untuk menyimpan benda-benda suci dari Marapu yang disebut tanggu Marapu.

Sebagai seorang raja, Umbu Nggikoe memiliki kewajiban menjaga keberlangsungan adat. Hal itu dibuktikan dengan masih dijalankannya upacara Yila Watu (tarik batu) pada upacara penguburan ayahnya, Umbu Nggaba Haumara, tanggal 31 Oktober 1983. Sebenarnya Umbu Nggaba Haumara meninggal tahun 1961. Ia harus menunggu lama untuk dikuburkan karena penguburan memerlukan biaya besar.

Rangkaian upacara penguburan berlangsung selama 55 hari, termasuk 22 hari untuk menyiapkan batu kubur. Ratusan orang terlibat untuk menarik batu seberat 7 ton sejauh 3 kilometer. Ribuan orang hadir, baik dari marga yang memiliki hubungan kekerabatan maupun tamu undangan. Marga yang terlibat saling membantu dalam menyiapkan konsumsi selama kegiatan berlangsung. Semua ini tidak terlepas dari upaya melestarikan dan mengikuti apa yang dilakukan leluhur mereka.

Bagi penganut kepercayaan Marapu, batu merupakan tempat tinggal di alam gaib, alam para arwah (paraing marapu). Batu dianggap penjelmaan anak Ndewa Watu Parawihi. Dewa ini yang menurunkan kebiasaan menggunakan batu besar untuk penguburan.

Perlindungan leluhur

Keseharian orang Watu Pelitu berorientasi pada pertanian dan peternakan secara tradisional. Mereka percaya ada kekuatan supranatural yang menjaga lingkungannya. Meski pengolahan sawah mulai memakai traktor tangan, saat menanam padi harus meminta izin kepada dewa-dewi yang ada di katoda latangu (altar sembahyang di sawah) agar segala pekerjaan, mulai dari membersihkan sawah, membajak, menyebar bibit, sampai panen, berjalan lancar.

Katoda berbentuk tugu batu atau kayu setinggi 20 sentimeter dilengkapi lempengan batu sebagai altar untuk meletakkan persembahan. Untuk melindungi hewan yang dilepas di padang, seperti kerbau dan kuda, ritus dilaksanakan di katoda padangu (altar di padang).

Pemberi wanita

Dalam hubungan perkawinan dengan marga lain di sekitarnya, marga Watu Pelitu adalah pemberi wanita (yera) atas marga Laleba Karuku, Matolangu di Lewa, Sumba Barat, yang menjadi marga pengambil wanita (layia).

Pihak yera menjadi pihak yang dipertuan atas pihak layia, seperti diungkapkan pambotu la yera, yang artinya menghormati tempat mengambil wanita. Karena itu, dalam sistem perkawinan di kalangan bangsawan, pihak yera akan mendapat belis (mahar) berupa perhiasan emas berbentuk rahim wanita (mamuli), rantai emas (lakululungurara), rantai perak (lakululungu bara), rantai tembaga (lulu amahu), beserta beberapa ekor kerbau dan kuda.

Adapun pihak layia akan menerima kain untuk pakaian pria (hinggi), sarung untuk pakaian perempuan (lau), manik-manik (hada), gading (nggedingu), dan selendang yang jumlahnya tergantung dari kesanggupan kedua belah pihak.

Budayawan Sumba, Frans Wora Hebi, yang juga guru SMA, menyatakan, agama Marapu masih dominan di masyarakat Sumba. “Sering orang bilang itu kafir. Namun, saat mengajar di kelas, saya katakan itu bukan kafir. Mereka juga punya aturan-aturan seperti agama yang lain, bahkan lebih keras. Jika melanggar, selain berarti dosa, juga harus ditebus dengan memotong hewan,” katanya.

Di tengah derasnya arus perubahan yang menerpa, agama Marapu memberi sisi positif pada penghormatan leluhur dan keharmonisan hubungan manusia dengan lingkungannya. Sebuah tradisi yang perlu dimaknai dari perilaku para penganutnya. (JOHNNY TG)