Macaca nigra atau dikenal juga sebagai kera pantat merah atau dalam bahasa lokal disebut yaki merupakan satwa endemik di kawasan Cagar Alam Tangkoko, Bitung, Sulawesi Utara, Jumat (27/7). Kera ini termasuk jenis macaca khas Sulawesi yang hidup berkelompok dengan memakan buah atau pucuk daun. Keberadaan kera ini terancam perburuan oleh warga sekitar untuk dikonsumsi dagingnya.

Sartam (69) merelakan sebagian hasil kebunnya menjadi sumber pakan bagi yaki (Macaca hecki), si monyet hitam Sulawesi. Pergulatannya selama 14 tahun mengusir yaki adalah sia-sia. Ia sadar, hutan yang ia buka sebenarnya adalah rumah tinggal yaki.

Mulanya, pada 2003 Sartam membuka lahan seluas dua hektar di Desa Puncak Jaya, Kecamatan Taluditi, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo. Sebagian kawasan di sana diperuntukkan bagi transmigran. Sartam, ayah tiga anak, adalah transmigran asal Banyumas, Jawa Tengah, yang mencoba mengadu nasib di Puncak Jaya setelah sebelumnya bertahun-tahun tinggal sebagai transmigran di Poso, Sulawesi Tengah.

Tangan dingin Sartam berhasil menumbuhkan berbagai macam tanaman di kebun. Sebut saja jenis kakao yang menjadi tanaman utama, seperti pisang, pepaya, langsat, rambutan, petai, dan aneka sayuran. Semuanya tumbuh subur. Di mata yaki dan babi hutan, apa yang ditanam Sartam bak hidangan di meja makan seluas dua hektar.

Kebun Sartam akhirnya menjadi makanan empuk yaki dan babi hutan. Bagi Sartam dan petani lainnya di Puncak Jaya, yaki adalah ”musuh” paling tangguh. Mereka, yang jumlahnya mencapai puluhan ekor dalam satu gerombolan, tak pernah menujukkan rasa takut saat diusir.

”Berbagai cara sudah saya gunakan untuk mengusir yaki. Bahkan, sempat timbul di pikiran untuk membunuh yaki-yaki itu,” ucap Sartam saat ditemui Tim Ekspedisi Wallacea harian Kompas di rumahnya pada Juni lalu.

Sartam, di kebunnya yang ditanami kakao di Desa Puncak Jaya, Kecamatan Taluditi, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo, Sabtu (22/6/2019). Sartam merelakan sebagian kebunnya yang berdekatan dengan hutan dijarah kawanan yaki atau monyet hitam sulawesi.

Mula-mula, Sartam dan petani di Puncak Jaya memasang perangkap berupa kandang kayu dengan umpan buah-buahan. Cara itu tak berhasil. Beberapa ekor yaki yang berhasil terperangkap dalam kandang kayu, berhasil lolos dalam waktu semalam dengan menyisakan kandang jebol.

Kemudian, anjing penjaga yang diikatkan di salah satu batang pohon kakao juga tak membuat nyali yaki surut. Anjing malah menjadi permainan bagi puluhan ekor yaki yang menyerbu. Apalagi anjing penjaga hanya seekor. Akhirnya, Sartam membawa pulang kembali si anjing lantaran tak berguna.

Sartam kehabisan akal. Sampai akhirnya ia membuka ingatan 16 tahun lalu. Dirinya sadar bahwa sejatinya hutan yang ia buka menjadi kebun adalah rumah tinggal yaki. Kawasan itu adalah tempat para yaki mencari makan dan bermain. Ingatan itu membuka pikirannya.

”Saya berucap dalam hati. Silakan kalian (yaki) ambil sebagian, saya ikhlas. Tapi, tolong sisakan sebagian buat saya,” tutur Sartam.

Akhirnya, ia membiarkan yaki-yaki itu menikmati sebagian buah dan sayur yang ia tanam. Toh, keputusannya itu tak membuat usaha taninya bangkrut. Kualitas kakao yang ditanam Sartam adalah yang terbaik di Puncak Jaya sehingga harga di tingkat pengepul lebih mahal dibandingkan dengan kakao petani lainnya.

Biji kering kakao Sartam laku dijual lebih tinggi Rp 2.000 per kilogram sampai Rp 4.000 per kilogramnya. Saat ini, harga kakao di tingkat petani rata-rata Rp 28.000 per kilogram. Harga kakao memang naik-turun dan pernah anjlok hingga Rp 16.000 per kilogram pada 2015 dan melonjak menjadi Rp 39.000 per kilogram setahun kemudian.

Tekad Budiono (54), yang juga petani kakao di Puncak Jaya, menuturkan, yaki dan babi hutan memang masih menjadi hama utama petani di desanya. Ia dan petani lain menyadari bahwa mereka menjarah hasil kebun lantaran di hutan sudah sulit menemukan sumber pakan. Ia pun melakukan hal serupa seperti yang dilakukan Sartam, yakni merelakan sebagian hasil kebunnya menjadi sumber pakan satwa hutan.

Turis asing mengabadikan monyet hitam sulawesi atau yaki (Macaca nigra) di Cagar Alam Gunung Tangkoko Batuangus, Bitung, Sulawesi Utara, Senin (17/6/2019). Monyet ini termasuk salah satu satwa khas endemik Hutan Tangkoko yang dilindungi.

Apa yang dilakukan Sartam, menurut anggota staf Perencanaan Sumber Daya Alam Gorontalo pada Burung Indonesia, Afi Nursafingi, dengan merelakan sebagian kebunnya untuk makanan satwa di hutan adalah sikap bijak dalam konflik sumber daya alam yang melibatkan manusia dan hewan. Selain menjadi sumber penghidupan manusia, hutan juga menjadi rumah bagi banyak satwa di dalamnya.

”Hutan di Puncak Jaya dan sekitarnya adalah rumah penting bagi satwa endemik di Sulawesi, seperti anoa, maleo, yaki, dan berbagai jenis burung lainnya,” kata Afi.

Cara Sartam menghadapi yaki direspons positif banyak pihak. Ia diganjar penghargaan dari Pemerintah Kabupaten Pohuwato untuk kategori inspirator lingkungan dalam penerapan sistem pertanian berkelanjutan pada Mei 2019. Sartam juga mendapat penghargaan sebagai pejuang lingkungan hidup dari BirdLife International.

Apa yang terjadi pada Sartam, menurut Muhamad Jufrihard, aktivis Perkumpulan Jaringan Advokasi Pengelolaan Sumberdaya Alam Gorontalo, adalah bentuk perebutan sumber daya hutan yang semakin terbatas antara manusia dan satwa. Pengelolaan sumber daya alam memang tak melulu hanya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam sebuah ekosistem yang luas, manusia tidak berdiri sendiri, tetapi ada penghuni lain yang juga memiliki kepentingan yang sama dengan manusia.

Endemik

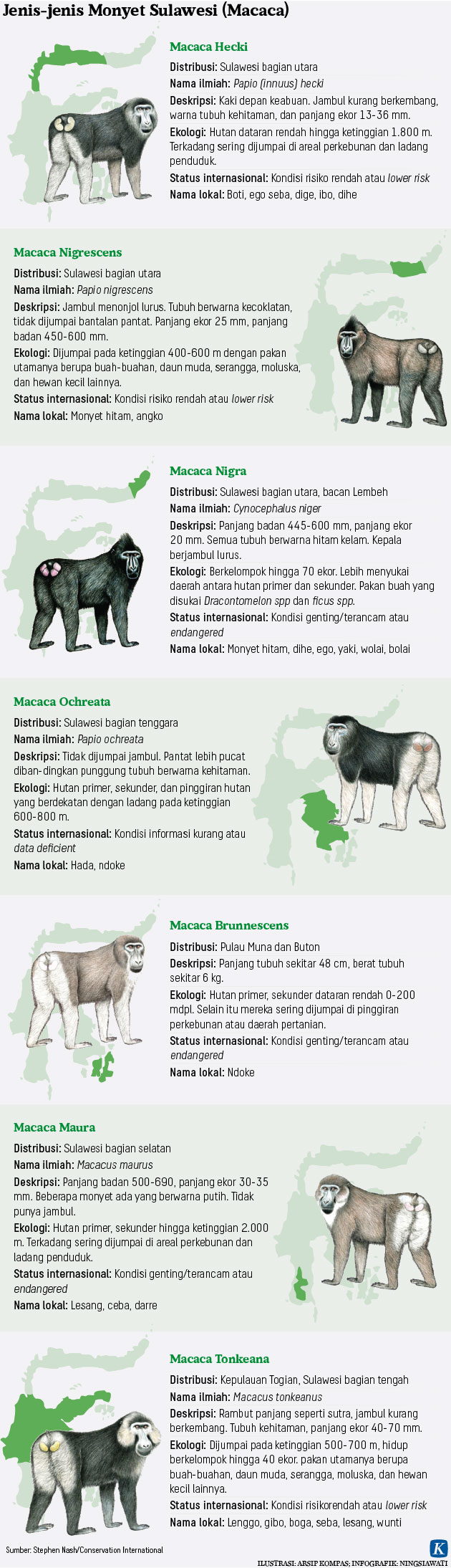

Macaca hecki hanyalah satu dari tujuh spesies monyet Sulawesi yang dikenal sejauh ini. Keenam spesies lainnya adalah Macaca nigrescens, Macaca nigra, Macaca ochreata, Macaca tonkeana, Macaca maura, dan Macaca brunnescens. Macaca nigra adalah spesies yang paling unik karena bulu hitam di sekujur tubuhnya, hiasan jambul di kepala, dan pantat yang kemerahan.

Selain itu, status konservasi Macaca nigra terancam kristis atau lebih gawat statusnya dibanding enam spesies lain. Terancam kritis artinya spesies tersebut berisiko tinggi terhadap kepunahan di alam liar dalam waktu dekat. Status ini setingkat di bawah punah di alam liar. Adapun status keenam spesies lainnya adalah rentan atau dua tingkat di bawah terancam kritis.

Manajer Program Yayasan Selamatkan Yaki Harry Hilser menambahkan, yaki berperan penting dalam pertumbuhan hutan. Ketika mereka memakan lebih dari 145 spesies pohon buah yang penting, mereka turut membantu membawa dan menyebarkan benih-benih yang mendukung pertumbuhan kembali hutan secara alami.

”Dibutuhkan tindakan penyelamatan langsung dan penegakan hukum terhadap perburuan yaki. Yang tak kalah penting adalah kampanye pentingnya menjaga kelestarian yaki sebagai spesies unik dan salah satu kunci keseimbangan ekosistem kita,” ujar Harry.

Naturalis asal Inggris, Alfred Russel Wallace, turut mencatat keberadaan monyet hitam Sulawesi ini dalam bukunya The Malay Archipelago. Wallace tercatat tiga kali berkunjung ke Sulawesi, yaitu Makassar (Juli-November 1856 dan Juli-November 1857), dan ke Manado (Juni-September 1859). Ia menulis bahwa spesies ini memiliki kerabat dekat di Filipina, tetapi tidak ditemukan spesies lain yang punya kemiripan dengan mereka di daerah lain di Nusantara.

”Hewan ini hidup dalam kelompok besar dan biasanya bersarang di pepohonan, tapi mereka sering turun untuk mencuri makanan dari ladang atau kebun buah,” tulis Wallace.

(Mohamad Final Daeng/Kristian Oka Prasetyadi)