Suasana kampung nelayan di Muara Bendera, Bekasi, Jawa Barat, yang merupakan kampung nelayan di hilir Citarum, Senin (28/3). Selain kemiskinan, para nelayan di hilir Citarum ini juga dihadapkan pada permasalahan sedimentasi, dan pukat harimau dari perahu-perahu besar di perairan Pulau Jawa.

Oleh Rini Kustiasih

Mengarungi pesisir dari Pakisjaya, Kabupaten Kawarang, ke Muara Bendera, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sungguh ruwet. Di sepanjang perjalanan perahu harus sigap menghindari jaring apung milik nelayan, menjauhi sedimen, serta menyapa nelayan lain yang sedang lewat dengan perahunya.

Akhir Maret lalu, Tim Ekspedisi Citarum Kompas ditemani empat awak perahu meluncur dari Pakisjaya menuju salah satu muara Citarum di Muara Bendera. Perahu kami yang berukuran 9 meter x 1,1 meter dengan mesin ganda berkekuatan 80 tenaga kuda (PK), pagi itu membelah Laut Jawa menuju mulut Citarum.

Menempuh jarak sekitar 20 kilometer (km), perjalanan itu memerlukan waktu 2,5 jam. Perahu kami beberapa kali harus memperlambat lajunya karena ada jaring apung nelayan menghadang. Dalam kondisi seperti itu, awak perahu harus mencari jalan yang bebas hambatan. Jika dipaksakan lewat, perahu berisiko terbalik atau mesinnya rusak akibat tersangkut jala. Selain itu, jaring apung nelayan bakal rusak.

Awak yang bertugas memandu perjalanan perahu adalah Harun (28). Warga Karawang itu dengan awas duduk di haluan perahu. Sesekali tangannya memberikan kode, seperti kepalan, jari-jari terbuka, telunjuk ke kanan atau ke kiri, dan beberapa kali berteriak karena arah kapal tak sesuai keinginannya. Subur (43), nakhoda perahu, pun harus cepat mengubah perjalanan sebelum mesin tersangkut jaring atau perahu salah arah.

“Percuma menggunakan perangkat canggih, seperti global positioning system (GPS) atau sounder. Jaring apung yang ditanam nelayan terlalu banyak dan laut terlampau keruh. Jika salah perhitungan, baling-baling perahu bisa tersangkut dan merusak mesin,” kata Subur.

Sekitar lima kilometer menjelang Muara Bendera, awak perahu makin sibuk. Gelombang laut makin besar dan laut berwarna kecoklatan menandakan abrasi dan pencemaran berat di muara sungai. Perahu kami juga harus menghindari sedimen agar tidak kandas.

Sebagai “mata” perahu, Harun semakin sering memberikan tanda kepada nakhoda. Tangan tegak ke kanan atau ke kiri, artinya perahu harus bergerak ke kanan atau ke kiri. Ada juga gerakan telapak tangan berputar yang artinya harus berbalik arah, atau tanda kepalan tangan yang menandakan perahu harus mengurangi kecepatan lalu berhenti atau gerakan tangan mengayuh yang artinya menyuruh pengemudi perahu meningkatkan kecepatan.

Subur mengatakan, semakin ramainya jaring apung membuat perahu yang hendak masuk ke Muara Bendera terhambat. Jika terburu-buru masuk tanpa memerhatikan keadaan sekitar, baling-baling bisa terjerat jaring.

Air laut yang keruh juga menyulitkan perahu saat berlayar. Pemandu perahu kerap kesulitan melihat tanda jaring apung dan rambu lalu lintas. Banyaknya sampah di pesisir juga rentan mengaburkan pandangan pengemudi perahu.

“Biasanya rambu lalu lintas hanya seperti bendera plastik. Sedangkan pembatas jaring kerap menggunakan botol plastik. Nah, kalau ada sampah serupa, pemandu rentan salah memprediksikannya,” kata Subur.

Setelah beberapa kali mencoba bertanya kepada sejumlah nelayan, perahu kami akhirnya tiba juga di Muara Bendera jelang tengah hari. Kami disambut pemandangan deretan perahu disandarkan pada rumah panggung di kanan-kiri muara.

Beberapa bendera dan badan perahu tampak jahil dengan tulisan seperti “Nok Leha, Sudah Lama Tak Pulang. Abang Sayang”. Lalu, “Abang Jarang Pulang, Demi Nok Sinta”, dan tulisan lainnya yang menggambarkan betapa kerinduan nelayan untuk pulang sudah memuncak.

Nelayan yang datang ke Muara Bendera umumnya berasal dari Cirebon dan Indramayu. Mereka mendarat di lokasi itu setelah perjalanan melintasi laut selama beberapa hari. Di Muara Bendera, mereka mencari ikan. Hasilnya dibawa pulang untuk beberapa bulan kemudian.

Pukat harimau

Tiga sekawan, yakni Slamet (35), Warsam (25), dan Sodikin (30), misalnya, adalah nelayan dari Gebang, Cirebon. Mereka datang ke Muara Bendera tiga kali dalam setahun. Tiap kali datang tinggal selama dua bulan.

Namun, tiga nelayan itu kurang beruntung dalam persinggahan kali ini. Setelah hampir sebulan mencari ikan di Muara Bendera, hasilnya tak memuaskan. “Kami di laut semalaman cuma dapat kurang dari satu kilogram ikan dan rajungan. Ikan habis dijaring troll (pukat harimau). Ada ratusan pukat di sini,” kata Slamet. Pukat harimau tak hanya menjaring ikan besar, ikan kecil pun ludes terjala.

Ikan yang semakin berkurang juga disebabkan meluasnya abrasi dan pencemaran. Sedimen yang tebal membuat perahu kandas. Akibatnya, beberapa muara yang dulu bisa didatangi nelayan kini sulit disinggahi.

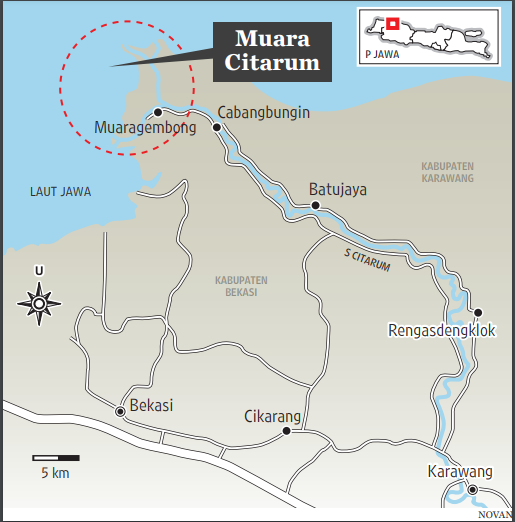

Ketua Kelompok Pengawas Masyarakat Muara Gembong, Sulim (40), mengatakan, dari empat muara utama Sungai Citarum, tiga di antaranya makin jarang dilalui karena dangkal akibat sedimentasi, yakni Muara Gembong, Muara Beuting, dan Muara Bungin. Saat Citarum surut, lebar Muara Gembong kurang dari 30 meter (m) dan kedalaman 3-5 m, Muara Bungin 40 m dengan kedalaman 2-4 m, dan Muara Beuting mirip sungai mati karena sempit dan dangkal.

Hanya Muara Bendera yang memiliki lebar 80-90 m dan kedalaman 12-18 m yang bisa dilalui perahu meski muka air laut dan Citarum sedang surut. Perjalanan melintasi muara Citarum memang ruwet, tetapi setiap detailnya menghadirkan arti bagi manusia. (CORNELIUS HELMY/ MUKHAMAD KURNIAWAN)