Para pegawai negeri Kota Pekalongan, Jawa Tengah, mengikuti kirab budaya dengan menggunakan busana batik di Jalan Raden Saleh, Pekalongan, Jawa Tengah, Jumat (1/4).

Kota batik di Pekalongan,

Gadis cantik jadi pujaan

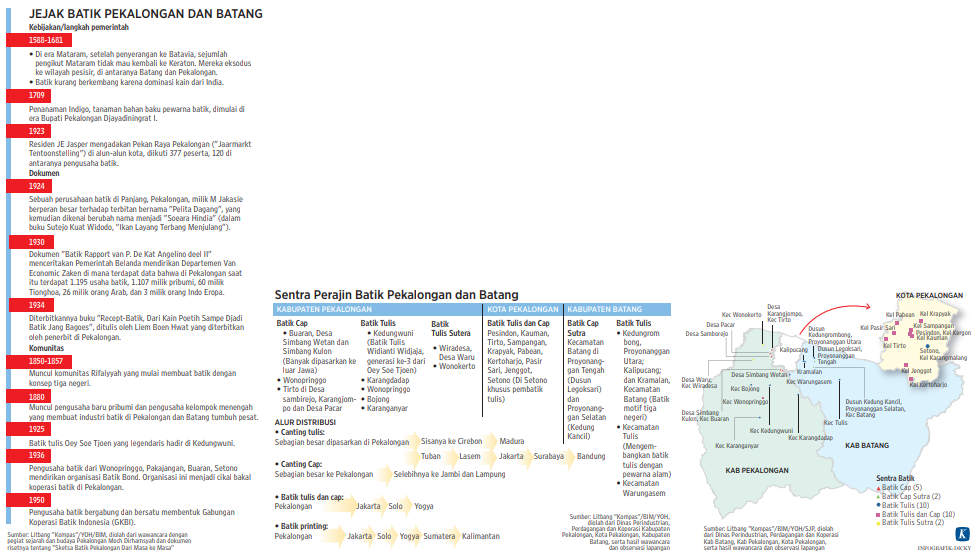

Penggalan awal lirik lagu ”Sosial Betawi Yoi” dari grup musik Slank ini boleh jadi diilhami kuatnya hubungan batik dan Pekalongan. Kota yang kemudian membangun ”tagline” World’s City of Batik ini memang tidak bisa dilepaskan dari karya seni tersebut. Dokumen sejarah menguatkan Pekalongan dan batik memang tidak terpisahkan.

Ahli sejarah dan budaya Pekalongan, Moch Dirhamsyah, menjelaskan, rekam jejak batik di wilayah ini dikuatkan oleh sejumlah dokumen yang menyebut tentang batik dan bagian-bagian di dalamnya, di antaranya industri tekstil dan bahan bakunya. Buku Riding The Dutch Tiger: The Dutch Indies Company and The Northeast Coast of Java 1680-1743 karya LN Nagtegaal (1996) menyinggung soal langkah Adipati Pekalongan Djayadiningrat I (1707-1726) memulai investasi indigo pada 1709 yang sebelumnya ditawarkan Pemerintah Hindia Belanda.

”Indigo itu bahan baku pewarna batik dan kondisi tanah di Pekalongan cocok untuk tanaman ini,” kata Dirhamsyah. Catatan ini menegaskan, bahan baku pewarna batik terbukti sudah ada dan ditanam di Pekalongan.

Jejak sejarah lainnya adalah ketika tahun 1923 Residen JE Jasper mengadakan Pekan Raya Pekalongan (Jaarmarkt Tentoonstelling) di alun-alun kota. Pekan raya ini dikuti 377 peserta, 120 di antaranya adalah perusahaan batik. Aktivitas ini juga menjadi dokumen penting tentang batik yang sudah menjadi industri kala itu.

Bukti dokumentasi lainnya tentang batik dan Pekalongan adalah diterbitkannya sebuah buku bertajuk Recept-Batik, dari Kain Poetih sampe Djadi Batik Jang Bagoes karya Liem Boen Hwat pada 1934. ”Buku ini diterbitkan penerbit Pekalongan,” cerita Dirhamsyah.

Bukti lain di luar dokumen yang menguatkan sejarah keberadaan batik di Pekalongan adalah nama-nama kampung di kota ini yang identik dengan batik. Sebut saja di antaranya Kampung Pasunginan (di daerah Krakyak). Kata ”pasunginan” dalam dunia batik diberi arti menggambar pola (batik). Kampung Medelan (daerah Sampangan) diartikan dengan ”mencelup warna”, salah satu proses tahapan pembuatan batik. Lalu, ada juga Kampung Ngabangan (di daerah Klego) yang diartikan sebagai merah. Merah menjadi salah satu warna yang identik dengan batik.

Sejarah batik di Pekalongan dan Batang, khususnya, semakin menguat ketika memasuki fase kekuasaan Mataram Islam. Setelah perang Jawa, sejumlah pengikut Pangeran Diponegoro menetap di daerah itu dan kemudian mengembangkan usaha batik di sekitar daerah pantai, seperti Pekalongan dan Batang. Corak batik yang dihasilkan pun cenderung membedakan diri dengan corak batik mataraman sogan. Batik-batik di pesisir cenderung berani dengan warna-warna mencolok, seperti merah dan biru.

Peneliti batik, William Kwan Hwie Liong, dalam bukunya Oey Soe Tjoen Duta Batik Peranakan (2014) menyebut corak batik pesisir ini tidak lepas dari pengaruh silang budaya antar-peradaban yang sangat kuat. Pesisir utara Jawa telah menjadi tempat kediaman dan pertemuan antar-penduduk serta pendatang dari berbagai suku bangsa. Batik pesisir ditopang spirit perdagangan. Tidak heran jika berbicara batik di Pekalongan dan Batang selalu akan terkait dengan perkembangan industrinya.

Industri strategis

Mengacu pada data Badan Pusat Statistik, produksi batik di Kabupaten dan Kota Pekalongan serta Kabupaten Batang tahun 2013 tercatat mencapai 70 persen dari total nilai produksi perusahaan batik di seluruh Jawa Tengah. Sementara sebanyak lebih kurang 64 persen pekerja batik di Jawa Tengah adalah pekerja yang sehari-hari memproduksi batik di Kota Pekalongan dan sekitarnya.

Kiprah Batik Pekalongan di kancah nasional pun tidak kalah mengesankan. Data Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kota Pekalongan mencatat, industri batik di kota ini menguasai 70 persen pasar batik nasional. Hal ini sejalan dengan jumlah industri batik yang terus tumbuh di Kota Pekalongan. Pada tahun 2010, industri batik yang tercatat baru 631 unit. Angka ini meningkat hingga 36 persen pada tahun 2013. Sampai dengan tahun lalu, angkanya melonjak menjadi 878 unit usaha.

Kepala Bidang Fungsional Perencana Disperindag Kota Pekalongan Veri Yudiyanto menyebutkan, meskipun industri batik tidak berdampak besar pada PAD, industri batik memiliki multieffect karena menyerap banyak tenaga kerja. ”Batik menjadi salah satu sektor strategis di Pekalongan,” ungkapnya. Pemerintah daerah berperan memacu industri ini dengan pengembangan bisnis dan pasar, salah satunya dengan menggelar Pekan Batik Nasional setiap Hari Batik Nasional 2 Oktober. Tahun 2014 Pekalongan meraih predikat sebagai ”Kota Kreatif Dunia” dari Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (Unesco) untuk kategori kerajinan dan kesenian rakyat.

Sekretaris Bappeda Kota Pekalongan Anita Heru Kusumorini menyebutkan, pemerintah daerah berupaya mengenalkan batik secara formal melalui pendirian Politeknik Batik Pusmanu Pekalongan yang merupakan politeknik batik pertama di Indonesia. Selain itu juga dibuka program studi batik di Universitas Pekalongan. Di tingkat sekolah, pemerintah daerah memasukkan muatan lokal batik di kurikulum SD sampai SMA. ”Pemerintah berupaya mengilmiahkan batik karena selama ini ilmunya hanya disampaikan turun-temurun secara lisan,” kata Anita.

Idealisme batik

Dinamika industri batik di Pekalongan dan Batang tetap menyimpan persoalan. Ada sumber daya manusia yang luput dihargai dari karya batik yang bernilai. Daya tawar lemah memaksa hampir semua pekerja di sektor ini menerima upah rendah. Di Pekalongan, misalnya, mereka bekerja pada pukul 08.00-16.00 dan menerima upah rata-rata Rp 10.000-Rp 25.000 per hari. Artinya, rata-rata pekerja batik hanya menerima upah Rp 260.000-Rp 650.000 per bulan. Hasil ini jauh di bawah besaran upah minimum di kota ini yang Rp 1,5 juta.

Kondisi ini dialami Damiah (65), perajin batik dari Pabean, Pekalongan. Sudah 60 tahun lebih perempuan beranak satu ini menjalani kehidupannya sebagai pembatik. Untuk satu kain batik dalam produk jarik, sarung, dan selendang yang dicolet, Damiah mendapatkan upah Rp 1.000. Dengan rata-rata lima kain batik yang diselesaikan, penghasilan Damiah sekitar Rp 50.000 dalam seminggu. ”Dicukup-cukupkan Mas, kadang satu kali menanak nasi bisa saya makan sampai 4-5 kali makan,” ujar Damiah.

Sebagian besar kehidupan perajin batik yang belum memadai disadari penuh oleh beberapa juragan batik. Nur Cahyo, misalnya, memandang pembatik adalah aset dan keberadaannya harus dihargai ketika batik dinilai secara ekonomi. Ia mengkritik proses industri batik yang selama ini meminggirkan para pembatik. Para juragan dan pedagang mampu membuat harga batik melambung, tetapi lupa pada nasib para pambatiknya.

Oleh karena itu, ia memberi upah 140 pembatik tulisnya Rp 45.000 per hari, jauh di atas upah rata-rata para pembatik. Terkadang para pembatik ini juga memperoleh beras untuk dibawa pulang. Ini adalah idealisme batik.

Idealisme lain juga diterapkan Widianti Widjaja di Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan. Widianti adalah generasi ke-3 Oey Soe Tjoen, pembatik Pekalongan sejak 1925 yang karyanya terkenal hingga kini. Di tangan Widianti, batik Oey lebih eksklusif karena hanya memproduksi berdasarkan pesanan yang kadang harus menunggu 2-3 tahun. Setiap proses produksi dikontrol langsung oleh Widianti.

Tidak jarang, Widianti merasa tidak puas dengan hasil batiknya. Ia kerap meminta pembeli mengembalikan batik buatannya jika dirasa hasilnya tidak memuaskan agar bisa disempurnakan lagi. Batik bagi Widianti bukan sekadar produk, tetapi juga proses panjang yang melibatkan kemantapan hatinya sebagai seorang pembatik. Inilah nilai batik sesungguhnya, bukan sekadar setitik canting yang dituangkan di kain mori. (YOHAN WAHYU/BIMA BASKARA/LITBANG KOMPAS)

Malam Batik Tak Akan Dingin * Selisik Batik

Canting adalah ujung tombak karya batik. Peran canting dinyatakan secara lugas dalam konvensi nasional dan piagam UNESCO tanggal 2 Oktober 2009. Batik didefinisikan sebagai ”proses pembuatan motif pada kain dengan metode perintangan warna menggunakan malam/lilin panas melalui media canting”.

Di tengah serbuan tekstil bermotif batik, keberadaan batik tulis dan cap di Pekalongan tetap hidup dan memiliki pasar tersendiri. Sejalan dengan itu juga sejumlah tangan terampil perajin masih berkarya, menempa, dan membentuk tembaga untuk dijadikan canting.

Hingga kini tersisa tiga perajin canting tulis di Kota Pekalongan. Dua perajin berlokasi di Kelurahan Kuripan Lor, Pekalongan Selatan. Perajin ketiga adalah Uzazi (75) di Kelurahan Landungsari, Pekalongan Timur. Setiap hari canting tulis Uzazi selalu habis diambil pengepul yang bermitra dengannya selama 48 tahun.

Bermodal Rp 500.000 untuk membeli tembaga serta patri dan tutul sebagai perekat sambungan, Uzazi memproduksi rata-rata 300 canting per hari dengan harga jual Rp 2.000 per buah. Keuntungan bersih per hari Rp 60.000-Rp 100.000 lalu dibagikan dengan dua pekerjanya. ”Memang sedikit, tetapi langgeng. Canting yang saya buat sudah pasti dibeli oleh bakul,” ujarnya.

Istilah langgeng juga dilontarkan Rohmat (50), perajin canting cap di Kuripan Lor. Dalam sebulan, Rohmat yang dibantu tiga karyawannya menghasilkan tiga set canting cap. Satu set canting cap yang digunakan untuk menghasilkan satu desain kain batik secara utuh dihargai sekitar Rp 2,5 juta. Separuh dari uang penjualan canting cap adalah milik karyawan. Setiap karyawan menerima Rp 1,25 juta dan Rohmat memperoleh Rp 3,75 juta. Setelah dikurangi biaya bahan baku Rp 2,1 juta untuk tiga set cap, Rohmat memperoleh pendapatan bersih sekitar Rp 1,65 juta per bulan. ”Untuk produksi, alhamdulillah langgeng. Ada bakul yang pasti membeli canting cap saya,” tutur Rohmat.

Di pasaran, pedagang pengepul memasarkan produk Uzazi dan Rohmat ke berbagai tempat. Canting tulis Uzazi biasa dijual di Pasar Banjarsari, Kota Pekalongan. Pembeli luar daerah berasal dari Lasem, Madura, serta luar Jawa seperti Jambi dan Lampung. Canting cap buatan Rohmat bahkan dipasarkan hingga ke Singapura.

Mengalir

Bagi Rohmat dan Uzazi, rezeki dari canting masih mengalir walaupun terasa sedikit. Keterikatan mereka pada bakul menjadi keterbatasan usaha mereka. ”Kalau dua-tiga hari tidak setor, nanti bakulnya datang ke rumah menanyakan, apa baru sakit atau ada halangan. Udah hubungan lama, jadi enggak enak kalau enggak setor,” kata Uzazi.

Namun, tidak semua perajin mengikuti jejak Rohmat atau Uzazi. Usaha canting tulis Dimyati (56) di Kuripan Lor berkembang pesat dan berkesinambungan. Dimyati yang sebelumnya adalah karyawan Uzazi bahkan mengembangkan canting tulis sebagai produk cendera mata.

Dimyati memulai usahanya sejak 1999. Bermodalkan Rp 15.000, Dimyati hanya memproduksi 75 canting tulis per hari. Usahanya mulai berkembang sejak mengikuti pameran di Museum Batik Pekalongan tahun 2006. Pesanan lalu membanjir dari Jakarta, Cirebon, Bandung, Lasem, Batang, Surabaya, dan Madura. Pesanan canting Dimyati kini sedikitnya mencapai 1.000 buah, bahkan pernah menerima pesanan dari Madura sebanyak 10.000 canting.

Usaha Dimyati kian besar sejak putranya, Sahal Mahfud, mulai mengembangkan pembuatan gantungan kunci berbentuk canting tulis. Suvenir yang dihargai Rp 2.500 per biji tersebut dipasarkan lewat jejaring sosial dan pasar online. Langkah ini pun menjadikan setiap bulan Dimyati mengumpulkan pendapatan rata-rata Rp 10 juta. Pernah juga dalam sebulan ia mengantongi Rp 50 juta.

Sedikit atau banyak, perajin canting tulis dan cap masih bisa menggantungkan hidup mereka dari pekerjaan ini. Produksi yang tetap stabil menjadi salah satu penanda bahwa batik tulis dan batik cap tetap hidup di tengah gempuran tekstil bermotif batik. Rezeki akan tetap mereka peroleh, seperti malam batik yang akan tetap panas dan mengalir melalui canting. (BIMA BASKARA/YOHAN WAHYU/LITBANG KOMPAS)