Takabonerate di Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan, adalah cermin kekayaan alam yang cenderung belum diikuti dengan kesejahteraan bagi penduduknya. Menyandang status sebagai taman nasional sejak 1992, setelah ditetapkan menjadi cagar alam pada 1989, sebagian penduduknya relatif masih berjuang untuk memperoleh kesejahteraan.

Praktik penangkapan ikan tidak lestari, di antaranya dengan menggunakan bom, memperburuk tingkat kesejahteraan tersebut. Fahmi Achmad, salah seorang petugas Taman Nasional Takabonerate, menyebutkan, praktik pengeboman ikan juga masih terus terjadi hingga kini dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

Fahmi, yang pada 2014 melakukan survei di Pulau Rajuni Kecil dan Pulau Latondi dalam kawasan Takabonerate, juga menemukan fakta lain tentang praktik tersebut. Dari 12 responden, ia menemukan bahwa para pelaku penangkapan ikan secara ilegal, yang antara lain dengan mengebom ikan, kehidupannya terus-menerus dililit utang.

Biaya melaut dan modal menangkap ikan dengan cara tidak lestari yang tinggi menjadi penyebabnya. Di sisi lain, jumlah pendapatan terus berkurang mengingat sumber-sumber daya hayati yang ada dihabisi dengan bom.

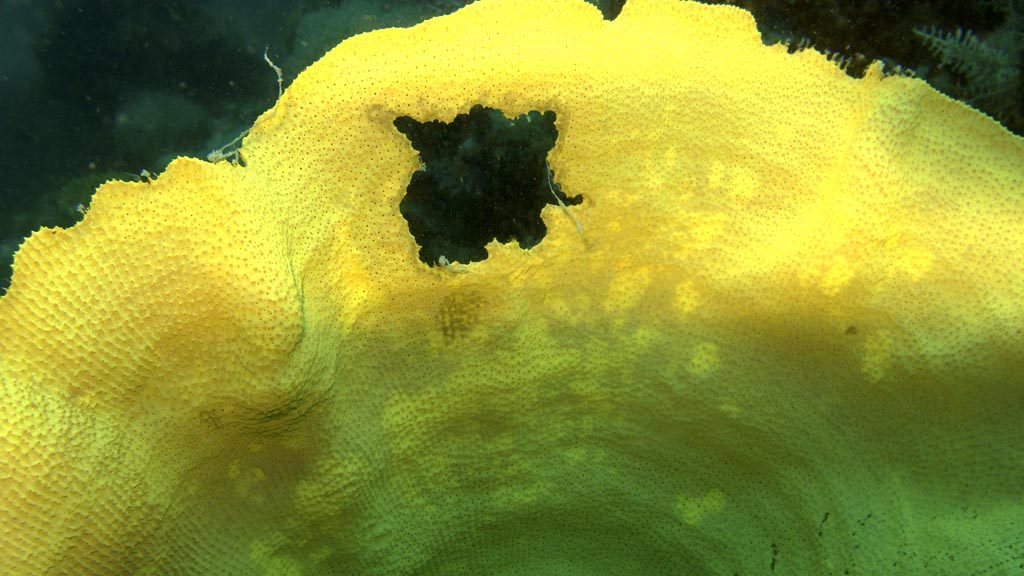

Salah satu spesies spons laut yang dinamai kuping gajah atau Lanthella sp tampak di titik selam Ibel Orange di perairan Pulau Tinabo, Taman Nasional Takabonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, Senin (23/10). Taman Nasional Takabonerate juga dikenal sebagai atol terbesar ketiga di dunia.

Selain itu, ujar Fahmi, pelaku pengeboman ikan juga hidup dalam ketidaktenangan. Itu karena tindakan mereka yang melanggar hukum dan sewaktu-waktu berkemungkinan dipidana.

Sahar, salah seorang anggota lembaga nonpemerintah World Wildlife Fund (WWF) yang bertugas di Pulau Rajuni Kecil, Takabonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar, menyebutkan, pemahaman warga terkait pemanfaatan sumber daya alam belum terjadi dengan baik. Ia mencontohkan, sebagian di antaranya adalah praktik penambangan terbuka pasir laut dan karang mati di sekitar pantai untuk bahan bangunan.

Ini membuat sejumlah inisiatif konservasi oleh sebagian warga relatif menemukan tantangan besar. Padahal, sejumlah kegiatan yang digagas, seperti transplantasi terumbu karang, dilakukan dengan tujuan mengembalikan kualitas lingkungan hidup.

Menurut Sahar, model desa konservasi seperti itu mulai dilakukan sejak 2016. Anggotanya sekitar 23 orang dan beberapa di antaranya kelompok binaan Taman Nasional Takabonerate.

Indeks Pembangunan Manusia

Statistik Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar 2016 yang diterbitkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar menyebutkan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencakup pula wilayah Takabonerate berada di urutan bawah. Selama dua tahun terakhir, sejak sebelum 2016, IPM Kabupaten Kepulauan Selayar masih berada di luar 10 besar dari seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.

Patah mengambil ikan yang terjebak di dalam bila atau sero di Desa Bongaiya, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, Rabu (25/10). Sero merupakan alat tangkap/penjebak ikan yang banyak digunakan masyarakat Selayar.

IPM diketahui berdasarkan tiga dimensi, yakni umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Adapun angka harapan hidup Kabupaten Kepulauan Selayar pada 2015 mencapai 67,7 tahun atau naik jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang 67,5 tahun. Akan tetapi, ini masih lebih kecil jika dibandingkan dengan angka harapan hidup di tingkat Provinsi Sulsel yang mencapai 69,8 tahun.

Data statistik yang sama menyebutkan, pada 2015 terdapat 373 fasilitas kesehatan dengan jumlah dokter (umum, spesialis, gigi) 46 orang. Rasio dokter terhadap fasilitas kesehatan sebesar 0,12 yang berarti pula terdapat fasilitas kesehatan tanpa kehadiran dokter.

Adapun Indeks Pendidikan Kabupaten Kepulauan Selayar pada 2015 berada di peringkat ke-22 dari seluruh kabupaten/kota di Sulsel. Angkanya ialah 58,01 atau lebih rendah dibandingkan indeks pendidikan Provinsi Sulsel dengan besaran 61,55.

Pada saat kami menyambangi Pulau Rajuni Kecil yang berada dalam kawasan Takabonerate, Senin (23/10), tingkat kesejahteraan warga secara sekilas tampak bervariasi. Rencana untuk menggerakkan sektor pariwisata sebagai alternatif peningkatan kesejahteraan warga juga belum menemukan praktik idealnya. Sampah yang berserakan dan masih dipergunakannya karang untuk sejumlah keperluan, seperti konstruksi bangunan, menjadi beberapa faktor penghambatnya.

Setiap tahun, hanya ada 50 persen guru dari total kebutuhan untuk seluruh pulau. Seorang guru hanya akan tinggal di pulau tersebut hingga jadwal kapal atau feri berikutnya datang guna kembali ke lokasi asal. Demikian pula dengan fasilitas kesehatan, penderita sakit parah mesti menuju Selayar guna beroleh pengobatan (Alder dan Christanty dalam Robinson dan PaEni, eds, 2005).

Padahal, Takabonerate merupakan fokus konsep ”menuju kabupaten maritim” yang digadang-gadang kepala daerah di Selayar. Ini termasuk aspek pengelolaan potensi pariwisata laut yang difokuskan di Takabonerate (Ahmadin, 2006).

Anak-anak hiu jenis blacktip (Carcharhinus limbatus) di perairan Pulau Tinabo Besar, Taman Nasional Takabonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, Senin (23/10).

Pada pulau yang merupakan atol terbesar ketiga di dunia itu, ketersediaan air juga menjadi persoalan tersendiri. Kepala Pusat Penelitian Oseanografi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Dirhamsyah yang pernah melakukan riset di Takabonerate menyebutkan, kebutuhan air bagi penduduk sangat tergantung dari curah hujan.

Ini membuat air tawar yang ada benar-benar hanya dipergunakan untuk kebutuhan dasar, seperti minum dan memasak. Adapun untuk kebutuhan lain, misalnya mandi, jika tidak ada air tawar, air laut biasa dipergunakan untuk mandi.

Namun, menurut Alder dan Christanty dalam Robinson dan PaEni, (eds, 2005), kebutuhan air minum dipenuhi secara membeli. Sumber air yang diperjualbelikan itu didatangkan dari sejumlah pulau lain. Ini menyusul keterisolasian pulau tersebut yang menyebabkan persediaan air terbatas hanya di beberapa pulau dari total 21 pulau dengan hanya tujuh yang berpenghuni.

Adapun aktivitas utama, baik untuk konsumsi maupun guna pendapatan hidup, dengan seluruh keluarga terlibat, adalah menangkap ikan. Akan tetapi, metode penangkapan ikan yang merusak juga turut menyumbang pada kerusakan terumbu karang dan pada gilirannya mengancam jumlah tangkapan ikan.

Tingkat kemiskinan juga relatif tinggi, dengan pendapatan keluarga pada 1991 berjumlah Rp 50.000 hingga Rp 250.000 sebulan. Sekalipun demikian, kegiatan perikanan komersial yang menguntungkan dari wilayah ini justru menunjukkan perekonomian yang berpotensi (Sayer, 1992 dalam Alder dan Christanty dalam Robinson dan PaEni, eds, 2005).

Masih potensialnya perekonomian di Takabonerate juga disumbang oleh kayanya keragaman biota laut. Ini memungkinkan untuk dimaksimalkan sebagai sumber daya pariwisata, sebagai salah satu sektor selain perikanan komersial yang menunjang perekonomian.

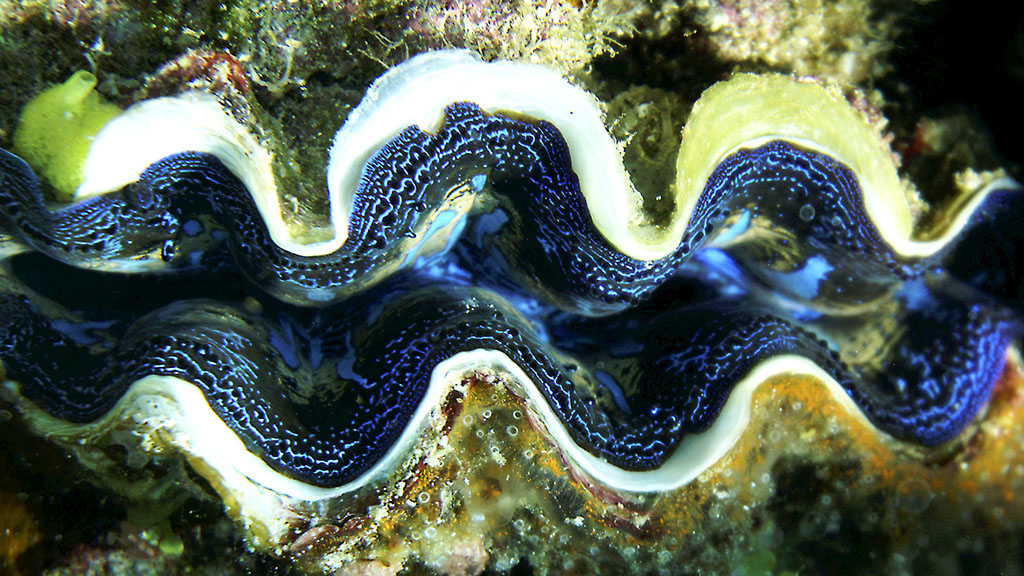

Beberapa di antara contoh keragaman biota laut tersebut adalah kima raksasa (Tridacna derasa) dan kima tapal kuda (Hippopus porcellanus). Atol ini merupakan satu-satunya habitat kedua kima tersebut saat diusulkan sebagai kawasan terlindung (Salim dkk, 1992, dalam Alder dan Christanty dalam Robinson dan PaEni, eds, 2005).

Kima (Tridacana sp) tampak di Taman Kima yang berada di perairan Pulau Tinabo, Taman Nasional Takabonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, Senin (23/10).

Hal penting lain sebagai dasar keputusan itu adalah populasi kura-kura (penyu) dan dugong yang banyak ditangkap pada 1970-an dan 1980-an. Terdapat 13 karang dengan 325 genus ikan dalam 34 famili (LIPI, 1995, dalam Alder dan Christanty dalam Robinson dan PaEni, eds, 2005). Rumput laut (Thallasia sp) mendominasi padang di sepanjang atol. Lebih dari 200 spesies karang yang memiliki 52 genus atau keragaman terbilang tinggi (LIPI, 1995). Kondisi terumbu cukup mengenaskan, terutama yang dekat dengan wilayah berpenghuni (Alder dan Wicaksono 1992, LIPI 1995, Moka 1994 dalam Alder dan Christanty dalam Robinson dan PaEni, eds, 2005).

Struktur sosial

Terdapat dua kelompok kultural yang dominan di Takabonerate, yakni komunitas Bajo dan Bugis. Sejumlah pulau didominasi hanya salah satu dari kelompok itu. Di beberapa pulau yang keduanya bermukim terjadi harmoni. Namun, di pulau lain, dengan orang Bugis datang setelah orang Bajo, ada konflik. Konflik terjadi karena pengelolaan lingkungan. Orang Bugis mementingkan kesejahteraan, sementara orang Bajo mengutamakan pengelolaan lingkungan. Perempuan Bajo bertugas mencari kerang-kerangan untuk konsumsi rumah tangga, sedangkan perempuan Bugis terlibat dalam membuka warung atau mengolah ikan (Alder dan Christanty dalam Robinson dan PaEni, eds, 2005).

Ikan asin yang dijemur warga di Pulau Rajuni di kawasan Taman Nasional Takabonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, Senin (23/10).

Hubungan sosial kedua kelompok masyarakat ini terjadi dalam model punggawa sawi (patron client). Hubungan ini tidak hanya punya kontribusi terhadap kesejahteraan ekonomi dan sosial, tetapi juga memengaruhi cara eksploitasi sumber daya laut. Ada nelayan yang berdiri sendiri, tetapi sebagian besar terlibat dalam hubungan hierarki ini, khususnya dalam hubungan utang.

Sebagian orang Bugis berperan dalam sistem punggawa untuk kohesi sosial ini. Istilah punggawa sawi juga dihubungkan dengan hubungan antara pemodal dan pedagang ikan besar dari luar pulau dan nelayan kecil lokal. Hubungan patron client ini meliputi kegiatan penangkapan ikan hidup dengan menggunakan hookah gear atau alat selam kompresor untuk ekspor ke Hong Kong (Alder dan Christanty dalam Robinson dan PaEni, eds, 2005).

Akan tetapi, model hubungan sosial dengan pola punggawa sawi itu tidak lagi kami temukan dalam kunjungan ke Pulau Rajuni Kecil. Struktur sosial tersebut telah kabur karena dua kelompok etnis besar tersebut telah melebur dalam hubungan kawin-mawin. Ini sekalipun masih terdapat identifikasi yang jelas di antara penduduk terkait lokasi permukiman yang membedakan dua kelompok etnis tersebut.

Kearifan lokal

Masyarakat Bajo di Rajuni Kecil dan pulau sekitar kerap mempraktikkan sistem penjadwalan penangkapan yang dikenal sebagai silelebbas, bahasa Bajo yang secara literal artinya berganti-ganti. Silelebbas bisa diartikan mengambil hasil laut berbeda-beda untuk kepentingan komersial pada saat berbeda dalam setahun berdasarkan siklus produksi mereka dengan Panglima Menteng sebagai pengendalinya.

Musim penangkapan ada tiga, penangkapan ikan, teripang, dan pengumpulan kima. Selama musim penangkapan ikan, nelayan boleh menangkap ikan untuk dikonsumsi atau dijual, tetapi kima dan teripang hanya bisa ditangkap untuk konsumsi hingga musim selanjutnya. Penangkapan kima dan teripang untuk kebutuhan komersial dalam masa ini dibolehkan kecuali selama masa bertelur. Menurut Sallatang (1982), sistem ini berlaku hingga tahun 1940-an, kemudian lenyap setelah 1945. Ini hilang karena praktik penangkapan ikan dari luar (Alder dan Christanty dalam Robinson dan PaEni, eds, 2005).

Seekor teripang (Holothuroidea sp) di titik penyelaman Ibel Orange di perairan Pulau Tinabo, Taman Nasional Takabonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, Senin (23/10).

Sekalipun demikian, kearifan lokal tersebut tampak mulai memudar tatkala kami mengunjungi Pulau Rajuni Kecil. Penjadwalan penangkapan ikan tersebut, berikut perangkat lokal Panglima Menteng, sudah tidak lagi dikenal masyarakat.

Salah seorang tokoh masyarakat di Desa Rajuni Kecil, Muhajar (62), hanya mengingat tentang cerita di seputar masa punggawa laut masih ada. Menurut Muhajar, pada era silelebbas masih dijalankan, komoditas kima, ikan, penyu, dan teripang ditangkap secara bergantian. ”Dulu itu banyak hasilnya. Setelah penggunaan kompresor dan penangkapan ikan dengan bius dan bom pada 1990-an, ikan berkurang,” ujar Muhajar. (MOHAMAD FINAL DAENG/MOHAMMAD HILMI FAIQ/INGKI RINALDI)